はじめに

近年、会社経営において人的資本の重要性がますます高まっています。これまで「人材」はコストとして捉えられることが一般的でしたが、人的資本経営の視点では、人材は「投資対象の資本」として位置付けています。

この考え方を戦略的に実践するためには、戦略人事を軸とした『「等級」「評価」「報酬」の三つの主要人事制度を経営戦略と連動させて設計することが不可欠である』と人的資本経営に関するタイトルが付く当社のコラムでは一貫して述べておりますので、他記事を含み、お読みいただけますと幸いです。

なお前回のコラムでは、その第1回として(人的資本経営の視点に立った3つの主要人事制度の連動ポイント~Part1:戦略人事の重要性~骨組みとなる等級制度の設計ポイント~)、戦略人事が果たす役割と「等級制度」の設計のポイントについて解説しました。

Part2となる今回のコラムでは、前回のコラムで設計した「等級制度」の反映対象である「報酬制度」について、職務の市場価格に合わせた「マーケットペイ型の報酬制度」を提案します。また具体的に「どのように等級制度と連動させた報酬を設計するべきか」などの詳細にも触れます。

なお、今回のコラムでは、設計に最も迷われることが多い基本給を例に解説します。マーケットペイとの連動方法については、賞与・年収でも同様のデータを基に設計するのが可能ので、代表例として意識しながらお読みいただけると幸いです。賞与・年収の具体的な設計法をご所望の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。また記載の方向性として、中堅中小企業でも実践可能な制度設計の具体的な方法を提示した上で、導入時の課題解決に役立つ情報も提供しますので、最後までお読みいただけますと幸いです。

マーケットペイ型の報酬制度と人的資本経営

1.マーケットペイ型の報酬制度の概要と背景

筆者は、マーケットペイ型の報酬制度を「外部の市場データを活用しながら、社員の担う職務毎の成果やスキルに基づいた報酬を設定する仕組み」と定義づけています。この制度の特徴は、企業内部の年功序列や均一的な報酬体系ではなく、外部市場の価値に基づいて決定していく点にあります。

特に、社員が担う職務毎の成果やスキルに基づく専門的な行動が求められる現在の経営環境下では、人的資本の強化の論点のうち、下記のような理由でマーケットペイ型の報酬制度に注目が集まっています。

【マーケットペイ型の報酬制度が注目される理由と人的資本経営との連動】

- 優秀人材の確保(離職の防止も含む)

企業間競争が激化する中で、特定のスキルや経験を持つ優秀な人材を確保することは、経営の最重要課題の一つです。特に人的資本を重視する企業にとっては、人材の確保で競合優位性を持つことが必須事項となります。マーケットペイ型の報酬制度では、市場価値に基づく報酬設定を行うため、その競合優位性の重要要素である賃金相場の競合優位性は細かく検討されることとなります。

そうして基本的には外部競争力をもった報酬水準が、職務ごとの成果や期待行動(スキルベース)の価値判断に基づいて設計するため、外部からの人材確保の柔軟性を増すことができます。それだけでなく、内部での昇給も成果やスキルの市場価格に基づいて行われるため、「他の会社の給与が良いから転職する」といった人員を減らすことにも繋がって参ります。その効果は、特に「外部に転職できる成果やスキルを持つ優秀社員層の離職率の低下」に寄与します。 - 同一労働同一賃金 および 多様な働き方への対応を含む、賃金の公正さの向上

マーケットペイ型の報酬制度では、前述の通り市場の職務ごとの報酬相場に基づき制度設計を行うため、「他社と同一の職務は、他社と同程度の賃金帯で処遇を行う」ことになります。これは、政府の掲げる働き方改革および人的資本経営の中でも掲げられている同一労働同一賃金視点での公正な報酬体系を実現することにも繋がります。また、実際の市場の賃金相場は、フリーランスなどの非正規、地域限定、テレワーク限定など多様な働き方ごとに異なるため、その差異も考慮しながら設計を行えば、多様な働き方への対応を強めることにもなります。これは、伊藤レポートの中の人的資本経営の対応事項の推進も合わせて進めることにも繋がっていきます。そうして職務別、働き方の差異に基づいた合理性ある説明を社員に実施することで、更に自社の賃金への公正感は高まっていきます。 - ①➁を含む市場環境の変動への対応による合理性の向上

マーケットペイ型の報酬制度では、設計後の運用の過程でも定期的に市場データを反映することが必要となります。しっかりとマーケットの報酬相場を調べながら、外部環境の変化へ柔軟に対応することが必要となります。実際のマーケットペイ型の報酬制度の設計では、既に今後準拠させる外部報酬相場(賃金構造基本と調査等)を決定していることがほとんどですので、「外部報酬相場が〇%以上上がった場合は賃金テーブルを書き換える」「〇年毎に〇〇の相場に合わせる」などの簡易的な運用ルールのみで対応を順次行うことが可能になります。このような設計・運用では、職種別・スキル別の需要の変化が激しい状況においても適切な報酬を提示し続けることを可能にするだけでなく、社内と社外の賃金の関連性をより明確にしていくことにも繋がるため、人的資本経営をさらに合理的に進める材料になります。

ここまでに、人的資本経営への対応を含むマーケットペイ型の報酬制度が求められる主な理由とその有用性について述べて参りました。次章では、筆者の多数の中堅中小企業に対するコンサルティング実績からおすすめする「自社でしっかり運用しやすい」マーケットペイ型の賃金設計方法を解説します。

中堅中小企業は「賃金構造基本統計調査」を活用するべき

マーケットペイ型の報酬制度の設計において特に重要なステップは、「適切な外部市場データの収集と分析」です。マーケットペイの名前の通り、実際の市場に根差した報酬を実現するために最も重要なのがこの「適切な外部市場データの収集と分析」であるためです。

なお日本国内では、厚生労働省が発行する「賃金構造基本統計調査」が最も信頼できる情報源となります。中堅中小企業ではこの「賃金構造基本統計調査」を利用することを筆者はおすすめします。この調査は、無料で入手できるもので、かつ毎年一定程度の細かさの職種別(職務)の賃金水準や地域別の賃金水準を詳細に示しているためです。

他にも、都道府県別の「中小企業の賃金事情」が公的な信頼性の高いデータとして有名で、毎年発行さているもので信頼できるデータではあります。しかし、職種などの分類は賃金構造基本統計調査より職種の粒度が粗く(事務等)、細かな職種別の賃金(企画事務、受付・案内事務等)を実現するためには向いていないと考えます。その他、利用の選択肢に入る外部相場としては、「求人媒体上の実際の現在採用相場」「調査会社・外資系コンサルティング会社の保有するデータ」を用いるパターンもありますが、いずれも現実的に中堅中小企業が使用する難易度は、賃金構造基本統計調査より高いです。

前者の「求人媒体上の実際の現在採用相場」はその瞬間のものであることが多く、長年運用していく報酬制度全体の基軸とするにあたっては、変動性が高いと考えます。後者の「調査会社・外資系コンサルティング会社の保有するデータ」は、取得費用の観点や、そもそも調査対象企業が大企業中心となっている可能性があるなどの理由から中堅中小企業が使用することは現実的ではないでしょう。このような理由から、中堅中小企業が利用すべきは「賃金構造基本統計調査」のデータであると筆者は考えます。

ここまでおすすめすると「実際の賃金構造基本統計調査のデータはどのようになっているか」、読者の皆様も気になるところかと思いますので、次節では実際のデータの活用方法も含めて例示します。

1.実際の賃金構造統計調査のデータ

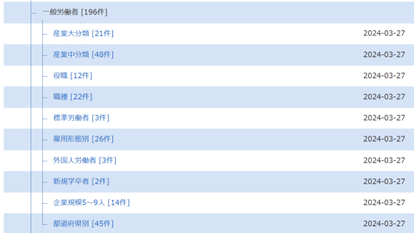

賃金構造基本統計は下記のような区分で調査が政府統計の総合窓口(e-stat)上に、以下のような分類で公開されています。

【賃金構造基本統計調査の分類(e-stat上の画面)】

まずは、これらから具体的なデータを選択しながら報酬制度設計の下準備を行います。 その上で使用するデータと、それを実際に活用する方法は以下の①~⑤の通りです。

2.実際の入手データと活用方法

① 職種別データの抽出と利用(分類:職種)

まず統計結果の中から自社に対応する職種別相場データを抽出し、それを基準として賃金を検討します。例えば、ITエンジニアや営業職といった特定の職種における平均値や分布を参照することで、マーケットに即した現実的な年収・賃金表・賞与金額を作成できます。

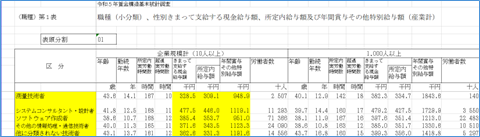

下記は、実際の賃金構造基本統計調査で提供されている実際の職種別のデータであり、平均値を示しています。これらは、各職種別に段階が定義された中の「中間等級/中間段階の年収・賃金・賞与の参考金額」として用います。

【賃金構造基本統計調査の職種分類(小)と平均値(e-stat上でダウンロードしたデータの抜粋】

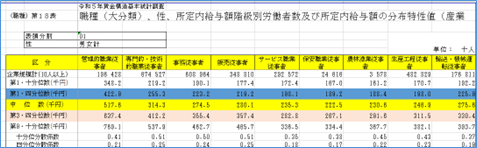

次に、職種別の賃金決定を行う際これらと合わせて使用すべきは、下限賃金と上限賃金の参考データです。なお、賃金構造基本統計調査は平均を中心に統計を行っているものですが、以下のように一部のデータには分布特性として、第1四分位数、第3四分位数が提示されているものがありますので、それを参考として利用します。

【職種分類(大)の分布特性値(e-stat上でダウンロードしたデータの抜粋】

この第1四分位数、第3四分位数を用いる際には、「外部と比べ職務価値が著しく(社内重要度×その職務量)が高い・低い」という社内判断がない場合は、その範囲に納める設計を行うことがほとんどです。

特に第1四分位数を割り込む範囲を設計することは、世間に対して著しく支払い水準が低いという意味になり、賃金による外部競争力は、ほぼ皆無に等しいため、注意が必要です。

② 地域特性の考慮と利用

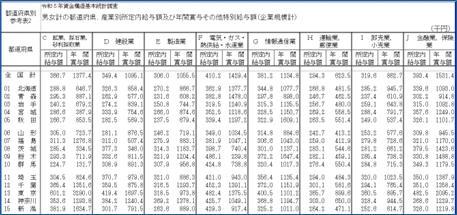

他に地域ごとの賃金相場の違いを踏まえた報酬設定を行うことも可能です。特に全国展開をしている企業で地域別採用や人件費抑制を検討している企業では、このデータを活用することも有効です。

【都道府県×業種(大)の所定内給与額の参考表(e-stat上でダウンロードしたデータの抜粋】

具体的な設計では、職種別のデータと合わせながら、設計した賃金に係数として用いる等の手法があり、地域別×職種別の賃金表を構築することができますが、③のような注意が必要です。

③ 明確な設計論拠と合意形成が重要

②の手法は、あくまで「賃金構造基本統計調査」内に、都道府県×職種のデータが存在しないため に行う手法です。そのため、社内として何故この設計としたか、合理的な論拠をしっかりと用意した上で合意しながら、進めることが必要です。その論拠は、例えば「〇%とした理由は、〇年のデータにおいて格差が〇%であったため、この賃金とする」「現段階では〇〇職種と紐づけるが市場相場との連動の確実性を検証するためにも、〇年後にも見直しを行う」「〇〇拠点のマーケット規模はこの程度であり、繁忙の程度も都市部と比べ低いため〇%とする」などです。このような論拠と残し、合意形成を行い記録に残しておくことが、運用後もスムーズにマーケットペイに即した改定を行っていくために重要となってきます。

④ 設計された報酬レンジが「業種相場と比較し著しく高く低くなっていないか」を確認

具体的に設計された報酬レンジのチェックの視点としては、まず上記に例示した「設計した報酬が都道府県×業種のデータと比べて、圧倒的に高く・低くなっていないか」の確認を行うべきです。何故これを実施するかというと「あくまで自社の業種内の賃金であるから、その相場に合っていた方が合理的であるから」「都道府県別に従業員の生活が難しくなることを防ぐ必要があるから」等の理由があります。その他、前日の職種別の分布特性値での第3四分位、第1四分位数を用いたチェックも有効になってくるでしょう。

⑤ 現実の求人情報などでも「実態と乖離がないか」確認

これまでの設計は、あくまで理論に寄り添った設計となりますから、実際と乖離が出ていないか注意が必要です。前述の通り地域別の求人情報(採用相場)は、設計の根幹として使用するべきではありませんが、設計後のアウトプットのチェック材料として用いることは非常に有用です。設計上の実務では、「完成された賃金表を各地域の責任者に開示し確認を行ってもらう際に、地域別実際の求人情報と比較してもらった上で意見聴取する」などのプロセスを踏んで、最終決定を行っていくと良いでしょう。

これまでに挙げた設計については、あくまでデータ活用をイメージいただくための一例にすぎません。個別企業の重視するものによってデータ活用の方向性は変わるため、「どのようなデータ」を「どんな目的」で「どのように使用する」かについて、しっかりと社内合意形成しながら進めることが重要です。

そのようなプロセスで設計が実際にできており、表現された成果物が社内外の実態に即したものになっていれば、手法はどのようなものでも構いません。実際に筆者も、型として得意とする賃金設計の方法はあれども、クライアント企業の方向性に応じて様々な賃金設計手法を用いています。

市場データを柔軟に反映しやすいゾーン型賃金表の設計

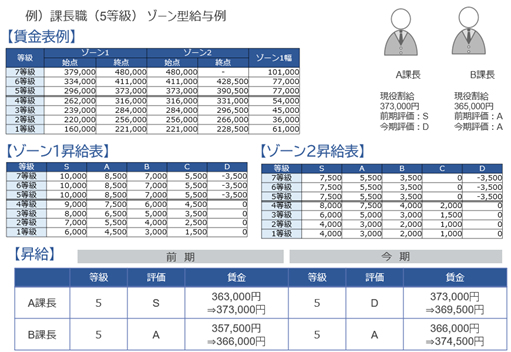

筆者はマーケットペイ型の報酬制度での基本給表では、以下のようなゾーン型賃金表をおすすめします。

その理由は、例示した2ゾーン制のゾーン型賃金表のイメージのように「段階賃金の細かな枠が存在しないために外部データを直ぐに反映しやすいため」です。

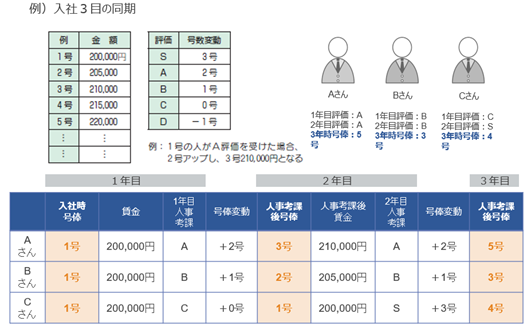

対局的なのは、日本で最も使用されている以下のような段階号棒表であり、細かな枠の設計が必要であることが見てとれるかと思います。各枠の詳細設計に気を取られることも多く、本質的なマーケットペイへの連動の対応速度が遅れることが想定されるため、筆者としてはおすすめしません。

なお、本コラムでは、その他賃金表の名称や選択肢、その導入のメリット、デメリットの詳細については、割愛するため、その詳細をご所望の方は当社の別コラムをご一読いただくか、直接のお問合せをいただけますと幸いです。

さて、ゾーン型賃金表を用いるメリットと設計する賃金表のアウトプットのイメージができたところで、具体的な設計方法について例を挙げて解説します。なお、このゾーン型賃金表は、職種(職務)にスキルレベル(等級)を紐づけた上で、等級内で複数のゾーンを設け、賃金コントロールを実現する仕組みだと考えてください。そのため設計の前提条件として、前項で解説した等級制度と職種別報酬の連動が必要となりますので、その具体例を以下にご紹介します。

1.等級と職種別報酬を連動させる設計の前提条件

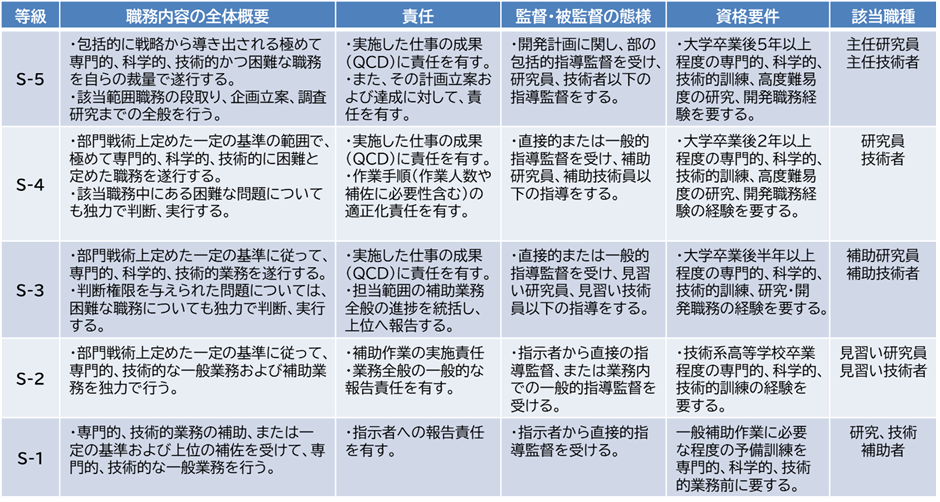

下表は、前回のコラムで提示した専門職コースの共通定義書です。この共通定義書の各等級(S-〇)に対し、該当職種(職務)を紐づけていますが、このような職種の段階分けが設計の前提条件となります。

【専門職コースと具体的な職種(職務)との紐づけ例】

この段階分けと紐づけは、社内の職務調査を行って、職務を洗い出した上で「序列法」、「要素比較法」、「要素点数法」など※によって職務評価で、段階を判断していきます。

なお、300名程度までの中堅中小企業での現実的な段階分けの方法は、上記の枠に当てはめながら序列をつけていく序列法を行いつつ、運用後の改定の際に紐づけを修正していくことが現実的だと筆者は考えます。※詳細については、今後別コラムにて解説予定です。

その結果が、上記の「専門職コースと具体的な職種(職務)との紐づけ例」だと考えてください。設計前にこのような対応表(等級制度)を作ることが前提条件となりますので、具体的なゾーン型賃金表を作成する事前準備として取り組んでいただけたらと思います。 実際のコンサルティングでも対応表が完成した後に、賃金構造統計調査のデータを用いながら、ゾーン型賃金表の構築に入ることがほとんどです。中堅中小企業へのコンサルティング現場での実際のゾーン型賃金表の簡易的な設計プロセスは、以下の通りです。

2. ゾーン型賃金表の実際の設計プロセス

ここでは、自社で実践する場合に最も実施しやすい2ゾーン制のゾーン型賃金表の設計プロセスを紹介します。(以下の①~④)

なお、設計は簡易的ですが、人数規模が大きくない中小企業では細かなゾーン設計で賃金コントロールを強めることよりも、都度見直しが簡易であることの方がメリットであると考えるため、この2ゾーン制を紹介しています。

【設計プロセス(個別のプロセスを①~④個別に議論することが重要であるため、そのまま使用は厳禁)】

① まずは、等級別の中央賃金(ポリシーライン)を設計する

- まずは同一職務の等級ごと(S-1~S-5)の中央となる賃金(ポリシーライン)を決定する。

【ポリシーラインの設計例】

S-5:主任研究者 50万円:S-4に対し、〇%上回る水準であり、第3四分位数未満が目安。

S-4:研究員 45万円:賃金構造基本統計調査の該当職種平均値に対し〇%上回る水準。

…(割愛)

S-1:研究補助者 23万円:S-4に対し〇%であり、第1四分位数を上回る水準が目安。

⇒上記のように賃金構造統計調査データに対し、「各等級のポリシーライン段階で世間・社内と比べ、どのような水準であるか」をまずは決定する。

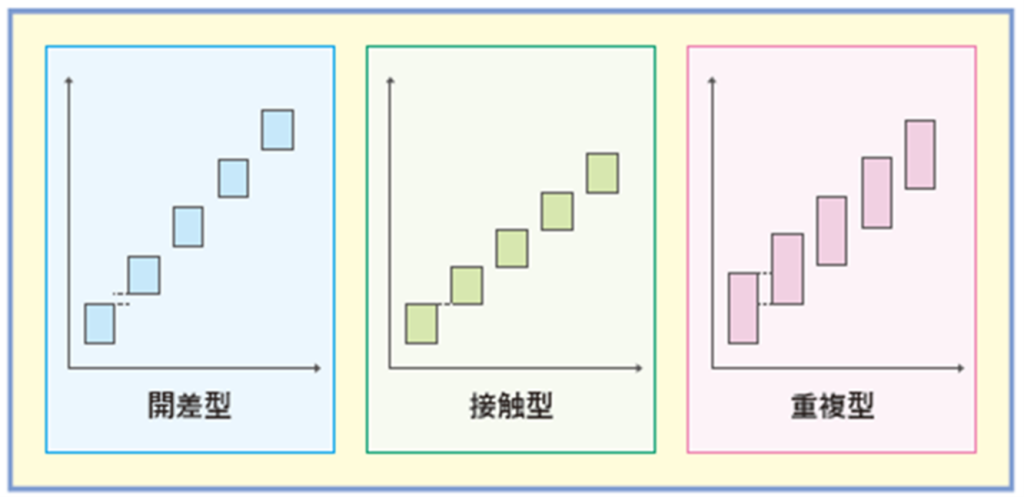

② ポリシーラインを幅展開し、上限-下限値を作る(等級間の重複は、許容)

- 標準的には、10~20%の幅で展開を行い、賃金表の上限-下限値を作る

【上限-下限値の展開例】

S-4下限:41.5万円(-10%)、S-4上限:49.5万円(+10%)合計展開幅:20%

なお、従来の賃金設計と比較すると、等級間の賃金重複は許容しても良い。その理由は、マーケットの実行賃金では、スキルレベルの異なる間で重複しているため、その重複を許容させた方がマーケットの実態に即した賃金となるため。ただし、管理職-一般職間など明らかに逆転を社内で許容してはいけない等級間は開差・接続させるなどの考慮は必要。

【等級毎の賃金階差イメージの一般的な型】

③ 社内での現実的な賃金上昇を加味したゾーン1の昇給ピッチを作る

- 新卒賃金~標準キャリア終点の中間賃金と平均年齢を基に昇給ピッチを構築する。

【昇給ピッチ設計例】

{45万円(S-4等級賃金)- 23万円(S-1新卒)}÷{42歳(S-4等級:標準年齢)-22歳(S-1:新卒標準年齢)}=昇給ピッチ11,000円(S-4等級までの20年間の傾き)

⇒この昇給ピッチをその中間地点であるS-3等級におき、ポリシーラインの賃金差に基づいて、比率展開※する(※S-5等級はS-4等級の111%の50万円がポリシーラインであるため、100円単位までを残し、12,200円とするなど)

⇒ゾーン1の標準評価における昇給ピッチの最も簡単な方法の設計方法であり、他外部の昇格年齢を算出して設計する方法など様々な形が存在する。

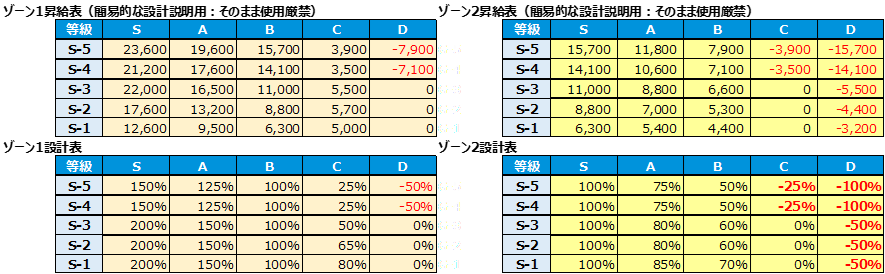

④ 賃金コントロールを加味しながら、ゾーンごと、評価ごとの増減率を設計する。

- ③で設計したゾーン1標準ピッチに対し、下記のようなマトリクスを設計し、ゾーンごとの賃金コントロールを設計する。

【昇給表とコントロール設計用のマトリクスの例】

<上記の抜粋解説>

評価の差の設計

S-1:ゾーン1:B評価と1等級S評価の差

⇒ゾーン1のB評価額6,300円×200%(ゾーン1設計マトリクス)=12,600円

ゾーンの差の設計

S-2:B評価におけるゾーン1とゾーン2の場合の昇給額の差

⇒ゾーン1のB評価額11,000円×60%(ゾーン2設計マトリクス)=6,600円

以上の①~④が簡易的なゾーン型賃金表の設計手法です。なお、今回の①~④は、説明用の例示設計ですので、「そもそもどのような賃金を実現すべきか」「そうであれば、どのように基本給カーブを描くべきか」をしっかりと検討しながら、そのまま転用するのではなく実際に設計を行ってください。

また、マーケット型の賃金を実現するにあたって重要であるのは、前述の賃金構造統計調査等のマーケットデータを適切に定期的に反映することです。この方法も参考としながら定期的な見直しをされることをおすすめします。

その他、今回触れていない賞与については、中央金額を賃金構造基本統計調査のデータに合わせつつ、一般的な月数方式やポイント制賞与の仕組み等、様々な形で実現する方法がありますので、別途賞与設計など関する当社記事をお読みいただけますと幸いです。

マーケットペイ型の報酬制度のメリットと留意点

ここまでにマーケットペイ型の報酬制度の具体的な導入方法を解説しましたが、マーケットペイ型の報酬制度には多くのメリットがある一方で、導入に際しては留意すべきデメリットも存在します。

その中でも重要なのは、導入の前段となる議論で「自社が本当にマーケットペイ型を導入すべきか、そうではないか」をしっかり考えることです。その際に検討すべき主要なメリット・デメリット(再掲内容も含む)は、以下の通りです。

メリット

- 市場価値に基づく報酬の公正さの向上

外部市場データを基にするため、職務やスキルに応じて市場水準に合った公正な報酬設定が可能です。かつ、その状態でしっかりとした制度説明を行っていれば、社員は「自身の市場価値に対して報酬が適正である」という納得感を得られ、公正さによる会社に対する信頼感の向上につながります。 そもそもの設計で職務ごとの成果やスキルの市場価格に基づく設計であるため、社員のパフォーマンスに応じた報酬の支払いは、当然可能になります。 - 優秀人材の確保と定着の向上

市場相場を上回る報酬を設定することできれば、外部からの優秀な人材の獲得も設計前と比べて容易になります。それだけでなく、報酬を理由とした既存の人材の流出防止にもつながります。

デメリット

- 外部データの収集コストによる悪影響

賃金構造基本統計調査のデータ入手は、それ程労力を要しませんが、その他の外部データ収集には多少なりとも時間・労力がかかります。さらに、業界ごとの更に詳細な特化データが必要な場合は、調査会社や外資系コンサルティング会社のデータを用いることになりますが、相応の費用やコミュニケーションコストも発生します。 - 現制度とのギャップによる悪影響

これまで社内ペイ重視型の制度を敷いていた場合には、変更の度合によりますが、社員との軋轢が生じる危険性があります。特にパフォーマンスによらない年功要素が強い報酬制度を敷いていた場合には、相当数の社員に長期的な意味合いでの不利益変更が生じる可能性も高く、該当社員のモチベーションが著しく低下することもありえます。その様な懸念がある場合は、いきなり全ての賃金をマーケットペイとしないような段階的な変更や、社員が制度の仕組みや意図を十分に理解するように丁寧にコミュニケーションを繰り返す必要があります。

以上が、一般的な中堅中小企業に考えられる主要なマーケットペイ型の報酬制度導入のメリット・デメリットです。そもそも報酬制度だけでなく人事制度の制定・再構築自体は会社にとって非常大きな改革であるため、十分に自社のメリット・デメリットを検討の上で取り組んでいただけますと幸いです。

まとめ

今回のコラムでは、人的資本経営に基づく人材獲得力を中心としたメリットがある「マーケットペイ型の報酬制度」の具体的な設計方法や導入における論点を解説しました。その中でも特に、中堅中小企業でも実践可能なアプローチとして、「賃金構造基本統計調査」や「ゾーン型賃金表」の活用を提案しました。これらの取り組みは、公正で柔軟な報酬体系を構築し、優秀な人材の確保と定着、そして組織全体の競争力強化につながるものですので、十分に社内議論の上で役立てていただけますと幸いです。

Part3では、「等級制度」と「報酬制度」の連結点である「評価制度」を取り上げて詳細を解説いたします。なお、「評価制度」を解説することにより、本コラムのタイトルである「人的資本経営の視点に立った3つの主要人事制度の連動ポイント」の全体像がより明確にイメージできるようになると思いますので、引き続きお読みいただけると幸いです。

なお、本コラムで取り上げた内容についてのご相談や具体的な導入支援をご希望の方は、ぜひビズアップ人事コンサルティングまで問い合わせください。