人的資本経営は、企業が「人材」を投資対象の「資本」として最大限に活用し、中長期的に企業価値を向上させるためのベースとなる考え方です。大企業を中心に人的資本(Human Capital)という考え方は従来からあったものですが、中堅中小企業では一般的なものではありませんでした。

ただし経営環境の変動が特に激しい現代では、中堅中小企業も限られた資本の中で中長期的な成長と競争力を維持するために、人的資本を有効に活用する重要性が増しています。

ここで中堅中小企業は、「どのように人的資本を活用していけば良いのか?」「どのように人的資本経営を進めていくべきか?」は、読者の皆様も気になるところかと思います。

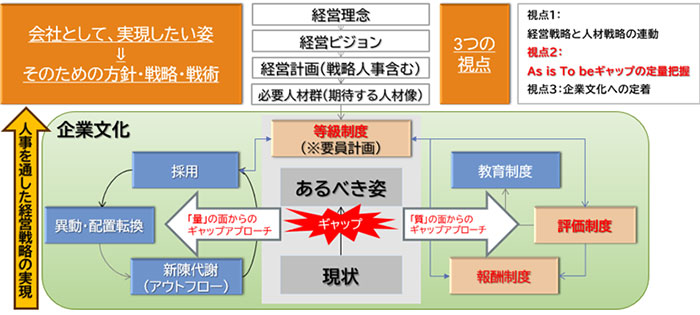

その最も基本的な部分は、経営戦略と「等級」「評価」「報酬」の主要な3つの人事制度(以下主要3制度)の連動だと、筆者は考えます。

そこで本コラムでは複数回にわたり、人的資本経営の考え方を取り入れつつ中長期的な成長と競争力を維持するための「主要3制度の具体的な連動の仕掛け作り」について解説いたします。なお、今回は人的資本経営の視点を取り入れた「戦略人事の重要性」と「等級制度の設計の視点」をご紹介します。

なお本コラムでの戦略人事は、「経営戦略と同列で自社の人的資本を計画的に動かすこと」を指し、「従来のコスト管理的な人事管理・人事戦略」とは異なる意図で記載しております。

経営戦略と同列で人的資本を考える戦略人事の重要性

冒頭でも、中堅中小企業においても他の経営戦略と同列で人的資本の有効活用を行うことは、企業の中長期的成長と競争力の強化につながると述べました。その理由は、技術、経済、社会環境などのビジネス環境の変化が、特に激しいことが理由です。その環境下においても、企業は変化に対応し続けなければ、生き残ることができず、その変化への対応力の源泉は「人材・人的資本」であるためです。

そのことは大企業でも中堅中小企業でも同様ですが、特に中堅中小企業が取り組むべき主な理由を以下に挙げます。

(1)中堅中小企業が人的資本経営(戦略人事)に取り組むべき主な理由

①環境変化により受けるダメージが深刻であり、そのリスクに即時対応するため

大企業は環境変化に即時に反応ができなかったとしても、一般に事業継続ができないほどのダメージを受けることは稀ですが、中小企業は1つの環境変化でも事業継続ができないほどのダメージを受けることも珍しくありません。その理由を具体的にイメージいただくとすれば、以下のようなことが挙げられます。

「環境変化を起因として、大企業が1社の大口取引先を失った場合と中堅中小企業が大口の取引先を失った時の影響は、どのように異なるでしょうか?」

「優秀な人材により、その挽回策を打つ重要性と、策を打てた時の影響の即効性はどの程度異なるでしょうか?」などです。

このような経営危機に対応するのは、まぎれもなく「自社の社員」です。こう考えた時には、自社の社員を人的資本としてしっかり捉え「投資」する視点に立てる企業の経営者もいらっしゃるのではないでしょうか。

➁大企業と比べ小さい資本の限界を克服するため

①と同様に影響度の意味も含みますが、中堅中小企業では、「人的資本」も他の資本(資金、設備、技術など)と同様に制約を受けているためです。

その限られた資本の中で今後必要となる人材を計画的に採用すること、既存社員を含め適切な育成・配置・処遇を行わない場合は、直接人材不足が深刻化するだけでなく、他の資本の規模向上はおろか、維持することでさえ難しい状況となります。

逆に「人的資本」が潤沢になった場合には、従来比較での生産性の向上や、新たな競合優位性の向上なども視野に入り、資本の限界の克服につながります。

③取り組み後の変化の影響がわかりやすいため

中堅中小企業では組織風土の差はあっても、経営の従業員との距離が近く、大企業と比べた経営メッセージの浸透速度の速さと、影響度が大きい傾向があります。例えば、「人材に対して本気で投資していく」という経営方針を発信したとき、社員のモチベーションへより早く影響し、何らかの行動変容が起きるなど、好循環のきっかけとすることができます。

また一般に中堅中小とする企業規模では、これまで抜本的に「人的資本」に対しての改革戦略を実行してこなかった企業も多いため、取り組んだ場合に効果を得られることが期待できます。

以上3点の理由を踏まえ、中堅中小企業でも人的資本を有効活用するための戦略人事は、企業経営全体の重要課題になり得ます。なお、人的資本経営自体は本来、経営が考えるべきテーマですが、経営は他にも様々な検討テーマを持つため、主体的に動き難いのも実情です。

その状況を打破し戦略人事を動かすためには、人事部門から経営に働きかけ、他の経営戦略と結び付けた上で人的資本の有効活用を提案することをおすすめします。なお、そのためには、人事部門側にも経営陣に提示する明確なストーリーが必要になりますが、本コラムで紹介する内容も、その際のヒントとしてお使いいただけます。

(2)中堅中小企業の実行の第一歩は、事業戦略の推進に必要な人材の質・量の定義から

①人材の質・量の定義

人的資本を有効活用する戦略人事を実現するためには、各事業戦略に「どのような人材が(質の定義)」「何名必要なのか(量の定義)」を具体的に定義し、人材を動的に動かして行くことが重要なポイントです。以下に、人材の質・量の定義の具体例を挙げます。

質の定義:

各事業戦略に必要な「成果・職務行動の分担」、「それを実現するためのスキル・経験」、「実行の再現性を高める行動特性」を明確化します。

例:〇〇の新規事業を立ち上げる際には、〇〇分野に特化したマーケティングの知見や、その進捗を管理するプロジェクト管理能力を持ったマネージャーが必要。

量の定義:

事業規模や計画に応じ、定義した質と掛け合わせた人員の量を計画します。

例:既存事業で〇億円売上を拡大するには、現状のマネージャー・プレイヤー比率と同じバランスで営業チームの〇名の増員が必要。

中堅中小企業でもこのような大枠の視点であれば、様々な事業戦略と並列で必要な「人的資本の状態」を検討することができるはずです。重要であるのは、まずこの視点で検討を始めることです。

➁他の経営資本と人的資本への投資バランス、人材別の投資優先度の論拠付け

「人的資本」は、他の経営資本と同等に、あるいはそれ以上に重要であることは既に述べました。特に人員数の少ない中堅中小企業では、1人あたりの「人材」の実力が経営戦略の実現可能性を大きく左右するからです。

では、「他の経営資本と人的資本との投資バランスは、どのように考えるべき」でしょうか。

その例を以下に挙げます。

他の経営資本との投資バランスの視点:

例:新しい技術(設備)を導入が検討しているが、それを運用できるスキルを持つ人材の確保も同時に行う必要があるため、同じバランスで投資する。

人材別の投資優先度の視点:

例:戦略のカギを握る実行力が高いマネージャー、高い技術を持つスペシャリストを育成するため、その層に優先的に投資することで、競合優位性を強めていく。それは、競争の源泉になるため、〇〇に設備投資と同程度の比重を置いて良い。

このように自社なりの他の経営資本と関連した論拠付けを行うことが重要です。その論拠付けを繰り返しながら、「結局のところ、人的資本への投資の成果がどうであったか?」⇔「今後はどうすべきか?」を繰り返し検証しながら、実行に移すことこそが「自社なりの正解を出していくことへの唯一の解決策」です。またそれ自体が戦略人事の継続です。

③伊藤レポート中の人的資本経営の視点の中で、中堅中小企業は何から取り組むべきか?

これまでの主張で「必要な人材の質・量の定義」から、中堅中小企業は取り組むべきと述べましたが、それは伊藤レポートの3つの視点のうち「As is To be ギャップの定量把握」と近い意味を持っています。

◆経営戦略と伊藤レポートの3つの視点による主要3制度の連動概念図

つまり中堅中小企業は、伊藤レポートに示される人的資本経営の事項全体への着手も、「As is To be ギャップの定量把握」≒「必要な人材の質・量の定義」から取り組み始め、他の事項は段階的に着手すべきと考えます。その理由は「人的資本経営に基づく伊藤レポートの全ての視点や全ての施策を実行することは、中堅中小企業にとって大変負荷が高い」「施策全体を取り組んだ場合に、うまく優先順位が付けらないため実行が行き詰ることが多い」「そもそもAs is To be(≒あるべき姿と現状)の定義ができていない中堅中小企業が非常に多い」からです。

ここで注意しなくてはならないのは、本来の伊藤レポートの趣旨の「As is To beギャップ」では、短期~中期の戦略を動かすための定量把握だけではなく「中長期的な従業員エンゲージメントスコア等の指標と業績の相関・因果関係」など中長期における定量把握も含んでいることです。しかし、大企業でも人的資本において中長期的にモニタリングするべき人的資本経営の指標と業績の相関・因果関係を結びつけることは難しい状況です。

そのことを加味した時には、従来の要員計画とやや近い視点になりますが、短期~中期の事業戦略を実行に移す人材の「あるべき質・量」の定義とそれを実現する計画から始め、その達成度と業績を観測しながら実行を繰り返すことが、中堅中小企業においてまず着手すべきことと考えます。中堅中小企業では、人材に関する定義と計画性がなく、行き当たりばったり補充や代謝をしているパターンがよく見受けられます。そして、それが本来の事業戦略を実現する必要要素の阻害要因となっている場合もあるためです。

具体的な事業戦略においての必要な人材の質・量の検討は、事業戦略を実際に動かすことと、ほぼ同様であるため経営はもちろんのことながら、人事部門、各事業部門側でも検討ができ、主体的に経営に提案できる事項ではないでしょうか。

人材の「あるべき質・量」の根幹となるミッション・ジョブ型等級制度

この人材の「あるべき質・量」の根幹となるのは等級制度です。等級制度は、人材を区分し、マネジメントする骨組みであり、経営戦略に必要な人材群の「質・量」を階層・職種ごとに定義するためには、ミッション・ジョブ型(役割・職務型)の制度をおすすめします。

職能資格型では、定義のベースが能力という属人的かつ潜在を含む要素であるため、ストレートに事業に必要な人材群を定義することが難しいです。逆にミッション・ジョブ型では設計手法からして、事業に必要な人材群をミッション・ジョブごとに切り分けた考え方で設計していくため、ストレートに必要な人材群を表現できることが理由です。

(1)中堅中小企業ではシンプルで粗目の粒度での制度設計がおすすめ

ミッション・ジョブ型の制度を設計するにあたり、中堅中小企業では特に「シンプルかつ粗目な粒度で実行可能な制度設計を行うこと」が重要です。以下に、その理由を挙げます。

①運用を含めた効率性を追求するため

数百枚も職務記述書があるような複雑なジョブ型制度は運用コストを増やしてしまい、制度を設計・運用すること自体が仕事になってしまいます。その場合、本来分担して行うべき職務の遂行や、その成果の追及を阻害します。

実際の定義の粒度は、組織間で認識の齟齬がでない程度(≒組織が違っていても各管理職の理解が共通である状態)でシンプルなミッション・ジョブの定義を行い、他従業員間の理解は、運用でのフォローアップを行うことなどが、効率的に自社の人事を動かしていくためのポイントです。

②組織全体の明確な役割分担とその柔軟性を担保するため

明確な役割分担の定義は、各部門や社員が経営目標に沿って行動するための基盤であり、重要です。ただし、その粒度が細かくなりすぎた場合には、「制度上で記載された職務しか行わず、メンバーシップで業務を行っている実情に影響を与える」「環境変化があり業務が変わった場合に対応できなくなる(もしくは実態と合わなくなる)」などの悪影響が及びます。

そのような場合にも対応できる程度で細かすぎない粒度、かつ前述の通りに認識の齟齬が起きない程度の定義をおすすめします。なお、米国でミッショングレード制が考えられた背景には同様に、「細かすぎるジョブ型の職務記述しか行わず、組織横断のミッションが実行されない」事象がありました。

なお、属人の要素が強く等級毎に定義することが困難な役割・職務がある場合は、その運用で補うことも可能ですが、その中でも部門間、部門内双方で共通の認識を持ち、属人的な役割・職務が失われないように別途分担表等を設計することも中堅中小企業における制度設計のポイントです。

(2)具体的な設計手法のパターン提示

では、具体的に「どのような設計手法が考えられるでしょうか?」、主に以下のような考え方で設計を行うことが多いです。

①事業別のジョブ・ミッションベースでの設計

設計の考え方:

事業間のコミュニケーション・異動があまり発生しない企業では、部門毎の役割を簡潔に定義すれば適切な役割分担が実現できるため、事業部の責任から設計。

例:営業部では「売上額の向上」「新規顧客の獲得」を等級別に分担、製造部では「コストの削減」「生産効率の向上」を等級別に分担。

②組織横断的なミッションを加味した設計

設計の考え方:

異動を含めた部門間のコミュニケーションが多く、全社的に価値を生み出す性質が強い企業においては横断的ミッションを設計することで、共通認識を向上させるためにも有効になりやすいため、横断させるべき役割から設計。

例:部長級の共通テーマ、DX推進による業務効率化、SDGs対応によるコスト削減・顧客信頼の獲得。

③今後必要な人材ポートフォリオを加味した設計

設計の考え方:

必要な人材ポートフォリオの区分に基づき、人材群の質・量が一定程度把握できる場合は、不足人材の育成を奨励するようにミッション・ジョブを掛け合わせた設計を行うことも有効な方法となりやすいため、必要な供給量を念頭に入れながら設計。

例:自社の事業拡大を加味した時には、〇〇分野の技術スペシャリストが必須であり、その職務定義は明確にできるため、その部分のみ職務記述書を用いたジョブ型とすることで、着実な育成と外部採用を可能にする。

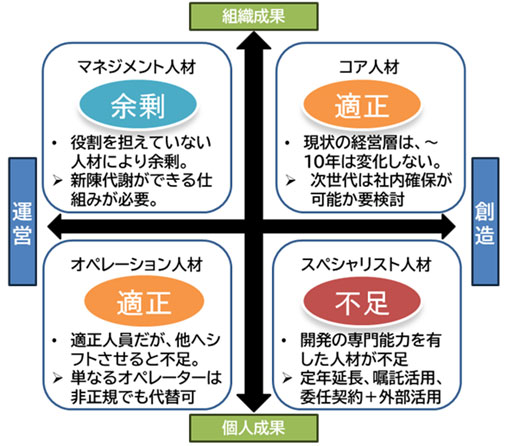

◆基本的な人材ポートフォリオの検討による余剰・適正・不足人材の検討例

※上記の「余剰・適正・不足」は、個社において現等級区分を人材ポートフォリオの区分を元にした人員シミュレーションや予測の議論を行った結果。 不足、余剰を解決するために、等級の枠組み自体や、その中のリソースシフトについて検討を行いながら、再設計を行う。

①~③のような手法を用いて、全社のミッション・ジョブの検討を網羅的に行うことで、活用できるミッション・ジョブ型の等級制度が完成します。そして全社員に等級定義に基づく自分の役割・職務を理解させることで、経営戦略に向けた具体的な行動を取れるようになり、戦略人事の実行に繋がっていきます。

なお、汎用的な例ではありますが、一般的な専門職のミッション型の等級フレーム・定義サンプルは、以下の通りです。

◆一般的な専門職のミッション型の等級フレーム・定義サンプル

このようなフレーム・定義をベースに、まずは自社なりの必要人材群の量と質の整理を行ってみてはいかがでしょうか。

Part1のまとめ

今回のコラムでは、環境変化への対応として中堅中小企業も人的資本経営をヒントに競争力を強化すること必要性が増しており、その中では経営戦略と同列での戦略人事の実行が重要になることを述べました。

また、その第一歩として、取り組むべきは事業戦略の実行に必要な「必要な人材の質と量の定義」であり、それを定義できるミッション・ジョブ型の等級制度設計を行うことをおすすめしました。

なお、上記の通りの「戦略人事」と「等級制度の設計方法」について解説しましたが、そのより具体的な設計手法や実例サンプルを知りたい方は、ぜひビズアップ人事コンサルティングまでお問い合わせください。

また、本コラムは複数回のうちのPart1です。Part2以降では、「評価制度」と「報酬制度」などに関する設計・連動のポイントについても解説して参りますので、引き続きお読みいただければ幸いです。