はじめに

近年、会社経営において人的資本の重要性がますます高まっています。これまで「人材」はコストとして捉えられることが一般的でしたが、人的資本経営の視点では、人材は「投資対象の資本」として位置付けられます。

この考え方を戦略的に実践するためには、戦略人事を軸とした「等級」「評価」「報酬」の三つの主要人事制度を経営戦略と連動させて設計することが不可欠である、ということを人的資本経営に関する当社のコラムでは一貫して解説しています。他の記事も含めてお読みいただけますと幸いです。

なお前回までのコラムでは、「人的資本経営の視点に立った3つの主要人事制度の連動ポイント」として、Part1では「戦略人事の重要性~骨組みとなる等級制度の設計ポイント」、Part2では、等級をもとにした職務の市場価格に合わせた「マーケットペイ型の報酬制度」を解説してまいりました。

今回は、その等級-報酬制度と連動する「評価制度」を取り上げます。特に、報酬水準の基礎となる「職務の価値(難易度)」と連動し、職務×等級ごとに公正な評価を行うための制度設計について、実務的な視点から解説します。

評価制度の設計ポイント

1.今回の評価制度に求められる基本的な機能

マーケットペイ型の報酬制度では、職務ごとに報酬が設定されます。そのため、職務の出来栄えを測定する評価制度においても同じ職務(等級含む)に就く社員同士は、同じ評価項目・評価尺度で測られるべきです。

また、職務間で異なる「成果責任」や「求められる職務難易度」に応じて、評価項目や評価尺度(絶対基準)は当然変える必要があり、同一の社内価値とみなす職務においては、配点(ウェイト)などを通し、バランス調整を行うことで公正な評価を実現する必要があります。これらの機能をしっかりと設計することにより、職務価値と評価・報酬が連動した合理的な制度になります。

2.職務別評価制度構築の考え方

職務別の評価制度では、職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載する項目に基づき、職務ごとに評価項目を設定することが基本的な考え方となります。

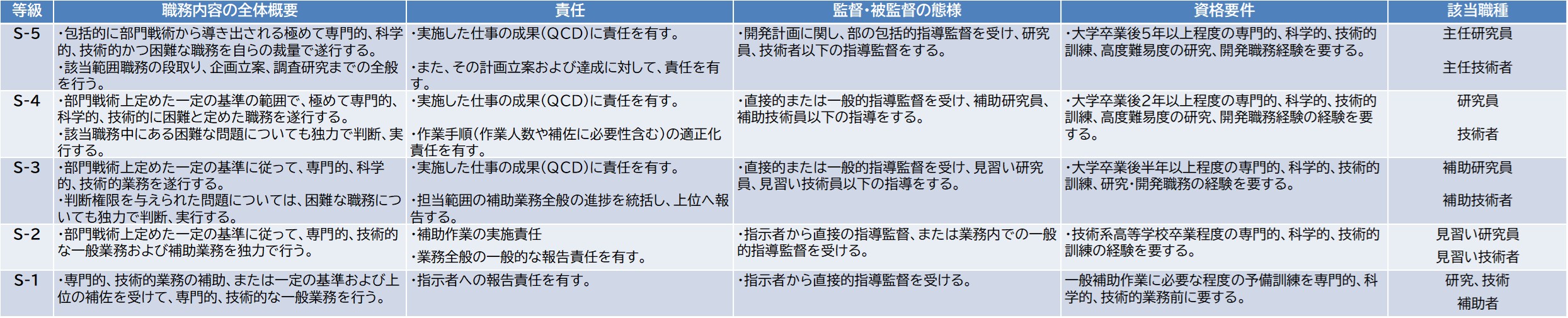

ただし、これまでのコラムでも述べた通り、中小企業においては職務記述書の作成をおすすめしてきませんでした。理由は、作成・運用負荷が高いためです。~200名規模までの中小企業では、マネージャーがプレイヤーを兼任し、人事も総務・人事・経理を兼務することがほとんどです。そのような体制では、「職務記述書をそもそも作成できない」あるいは「高い負荷をかけて作成しても、更新がなされず陳腐化する」ことが想定されるためです。そこで今回は、別の方法をご紹介します。以下はPart1で紹介したミッショングレード型の研究開発職の等級フレームの例です。

【等級フレーム サンプル】

当社の提案は、この等級フレームの横に、自社の業務実態に即した具体的な評価項目を記載していく方法です。たとえば、研究開発職の行動評価であれば「○○製品の開発の進捗管理(S-4)」「基準QCDを満たすための品質保証への対応(S-3)」「新技術の開発のための試作(S-2)」など、営業職であれば「受注目標の達成に向けた新規開拓」「提案資料の質の向上」「既存顧客決裁者の掌握」など、実際の業務の実施度合いを測定したい項目を抽出し、そのまま評価項目とするのが基本的な設計です。

基本的な設計を行う過程で、「同じ2等級の営業職であっても、担当する顧客規模、提案内容の難易度が異なる場合にどうすべきか?」などの同一等級内での現状の職務差異をどのように表現するかの壁に突き当たることがよくあります。

その場合には、「そもそも顧客規模や難易度が大幅に異なるものは、別の等級の評価項目・業務とする」「それが難しい場合は、評価において価値が高い顧客規模・難易度が高く評価される(or加点になる)」設計を施すことが一般的な対応です。

難易度の違いが生じる場合は、原則として前者の「別の等級の評価項目・業務とする対応」の方が制度全体のロジックが崩れないためにも望ましいと言えます。一方でそれが等級内のブレの範囲と判断できる場合には、後者の評価尺度・加点の設計で吸収するのも現場に即した設計として許容される範囲です。こうした設計上の疑問を1つ1つ潰すことで、異なる職務難易度、職務環境下にいる社員の貢献度を比較することが可能になります。

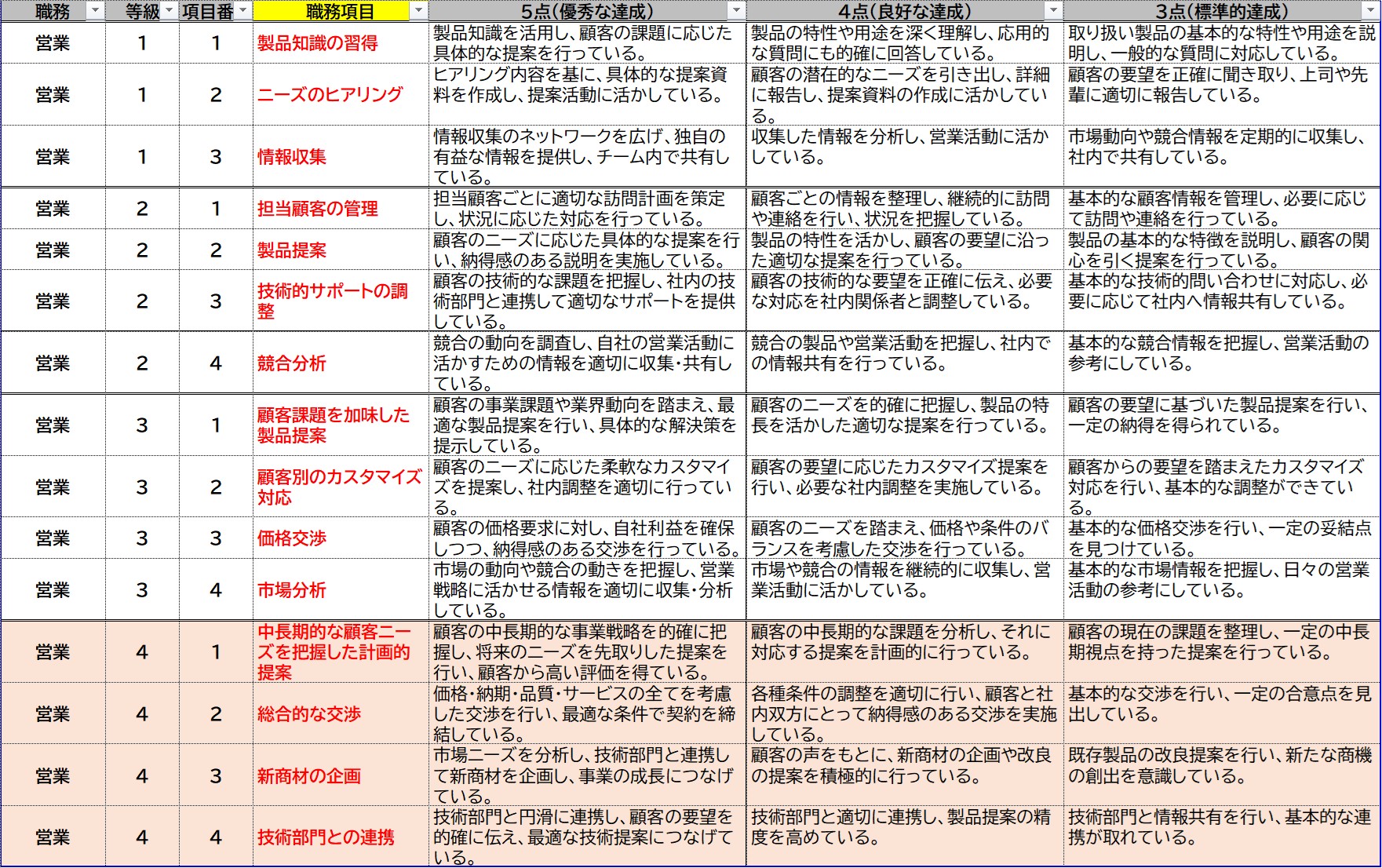

ここで、紹介した手法を元にした営業職の評価項目と尺度のサンプルを提示します。

【営業の下位等級の行動評価項目 設計例】

上記のサンプルは比較的大括りの評価項目ではありますが、100名程度の中小企業での業務変更を考慮した設計粒度となっています。

評価項目の粒度は人数規模により様々ですが、等級×職務間の差異が観察できる粒度のうち最も粗目の粒度で全体を統一するとその分運用負荷は軽減されていきます。

その粒度が粗すぎると、同一職務内の差異はもちろん職務×等級間差異まで観察・測定できなくなるため、プレ評価結果を基にした現場の意見を参考に粒度の見極めるとよいでしょう。

また職務別項目の最終チェックの視点として、「自社の現状の強み、今後を含めた弱点(ボトルネック)の解消」ができるような項目が職務×等級全体でカバーされているのかを確認する必要があります。これらは当然会社によって異なるため、必ずこれが適用できるというフレームワークは世の中に存在しません。開始当初から漏らさずに設計する場合は、バリューチェーン分析などを含め実施する手法がありますが、現実的な負荷を加味すると運用を通し、2~3年で精度を高めていくのが良いでしょう。

3.職務間の難易度の水準の全体確認(等級制度との接続)

ここまでに職務別の項目作成について触れましたが、次に職務間の項目の確認方法をお伝えします。以前のコラムで紹介した等級制度の中で、各等級に求められる責任や職務難易度による横串を刺しました。当然、評価制度はこの等級定義と連動させる必要があります。例えば、3等級(中堅クラス)であれば「業務の自律的遂行」「後輩への業務支援」が求められ、5等級(上位クラス)であれば「部署横断の課題解決」「専門性の社内展開」などが等級において定義されます。評価項目作成~完成に向けた手順の際は、「異なる職務であっても上記の表現が評価項目・評価尺度内に散りばめられているか?」の確認を行う必要があります。これにより職務が異なっていても「等級間で難易度の水準が統一される」わけです。そのため、これは最終仕上げ段階で必ず行っていただきたい事項です。これを怠ると、評価の不公正や不必要な社内序列が生まれるおそれがあります。

4.評価要素の構成とバランス

ここまで行動評価を例に取り、評価要素うち1つの設計についての具体的な手法を触れてきましたが、もちろん評価この1要素のみでは完成しません。

一般的に評価は以下の3要素で構成されるため、これら全てを作成することが必要となります。

- 成果

職務ごとの目標達成状況(例:営業なら受注額、開発なら納期遵守率など) - 行動

求められる行動スタイル(例:問題解決力、創意工夫力など) - 情意・スキル

学習意欲やスキル向上への取り組み(例:規律性、責任性など一般的な職能資格制度の情意項目、職務別のスキル習得度など)

設計はこれまでに紹介した手法と同様に、等級の横串を刺しながら行います。その際には、現場の協力を得ながら実態に即した形とすることが望ましいです。

ただし情意については、等級間で共通であることがほとんどですので、経営や人事サイドのみで作成してもよいでしょう。なお、評価要素-項目の作成全体が完了した後は、等級に応じたバランスで配点(≒ウェイト付け)します。 たとえば、S1等級(新人)では情意・スキル項目を重視し、S4等級(中堅)では成果と行動のバランスを重視する、といった配慮が必要であり、これらの設計については従来の評価制度においても用いられている場合には、その考え方を踏襲して問題ありません。

評点の設計と評価表の具体化

2章までにマーケットペイ型制度に連動させるための職務別の評価設計の重要論点は全て解説しました。以下では、他の評価制度と同様ですが、評価制度全体を設計するために行うべきこととして概要を解説します。

1.評点設計(3~5段階)

中小企業での評価の段階数は、3段階または5段階が一般的です。理由は、人数規模が少なく、評価差異の説明も3~5段階で十分にフィードバック可能だからです。

- 3段階(例:期待を超える/満たす/満たさない)

- 5段階(例:S・A・B・C・D)

この際に評価段階ごとの定義をより詳細な文章で明示し、評価者による判断のばらつきを減らすことも有用です。

なお、この段階に(S:5%以内)などの評価分布規制を設けることは、原則おすすめしません。理由はせっかくこれまでに職務に対する項目、評価尺度(絶対基準)を設計したのに、それを最後の分布規制で無効化してしまうことになるためです。処遇調整(賞与・昇給)のためであれば、別運用で処遇ランクを作成して対応しましょう。その上で「絶対基準での評語は「○(S~D等)」であったため、職務×等級に求められることは何がどの程度できている」のという評価事実に基づいた視点でのフィードバックを行うことが、これまでに作ってきた評価要素-項目をしっかりと活かす方法となります。

2.評価シートのつくり方

実際の評価シートには以下を記載します。

- 所属職務名と等級

- 該当職務の評価項目(成果・行動・情意)

- 各項目の配点(100点満点中の割合)

- 評点とコメント欄

職種・等級別にテンプレート化し、等級ごとの期待行動例や記入見本を示すと、評価の精度・効率が向上します。また、デジタルツール(人事評価システムやクラウドフォーム)を活用すると、集計・分析やフィードバックが容易になります。 ここまで完成すれば、まずもって職務別に評価を行えるツールは一通り揃ったこととなります。

評価の進め方と運用体制設計

評価制度は設計も重要ではありますが、同等に運用体制も重要です。以下は一般的な調整&フィードバック機能を持たせた評価運用体制の設計ではありますが、原則の参考としてお読みいただけますと幸いです。

1.評価者の設定と評価会議

「複数の目を入れるために段階的な評価者を設定すること、評価者の評価エラー・バイアスその修正を行うことができる調整機関を持たせること」が公正な評価を実現するためには非常に重要です。例えば、直属の上司を一次評価者、部署責任者を二次評価者とし、最終的には人事部や評価調整会議を行うなどの内容が一般的です。

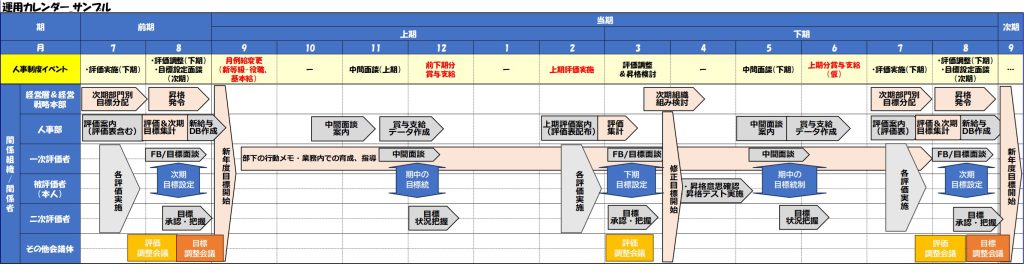

【年間スケジュール例】

- 8月:目標設定(評価シートをもとに個別目標を設定:9月期初の例)

- 10月:中間面談(一次評価者による面談)

- 2~3月:半期評価(一次評価→二次評価→評価会議)

- 3月:フィードバックと次期目標設定

- ○月:処遇反映

【運用カレンダー】

なお、原則として全社で目標設定と評価のタイミング、評価期間は統一します。またその設定の際に「会社の事業年度との連動をどのようにとるか?」は重要な検討論点です。 このような運用体制、スケジュールを設計した上で、毎期しっかりと運用することで公正に職務ごとの成果・行動、共通の情意の発揮度合いを評価し、フィードバックを通した専門性育成と公正な処遇反映に役立つ評価が実現します。

まとめ

1.本稿のまとめ

- 職務ごとの評価項目を設定し、実務に即した内容にする

- 等級ごとの責任・職務難易度で職務間の横串を刺して確認する

- 成果・行動・情意の3つの要素を職務に応じてバランスよく設計する

- 評価シートは職種・等級別にテンプレート化し、共通理解を図る

- 評価プロセスは全社で統一し、制度全体の公平性と透明性を高める

長文となりましたが、上記の5点を抑えながら、自社独自の職務別評価の作成に役立てていただけますと幸いです。

2.次回予告

次回は、「育成とキャリア設計へのつなぎ方」などサブシステムの構築方法を紹介します。これらは本稿で紹介した評価制度をもとに、社員の成長支援やキャリア開発などどうつなげていくかが中心のテーマです。評価-処遇と育成が一体となった設計によって、持続的に強い組織をつくるヒントを提供できるようにいたしますので、引き続きお読みいただけますと幸いです。