社員に支払われる賃金には、基本給、手当、賞与、退職金などがあります。その中で特に、経営状況を賃金に反映できるという自由度が高い賃金が賞与です。経営環境が目まぐるしく変化する昨今、賞与制度への関心が高まっており、本コラムでは社員が担う役割や人事評価の結果など応じて賞与を支給する「ポイント制賞与制度」について記載します。

賞与制度への関心が高まっている理由

最近では、労働力の多様化や採用競争激化などの影響で人員確保が困難になっています。人材の流動化が進んでいる現状では、賃金制度を見直す企業が増えており、賞与制度においては明確かつ公正に賞与原資を配分している企業に人材が流れる傾向があります。

従来の一律的な賞与制度(例えば、基本給の〇ヶ月分を全員に支給する、もしくは人事評価の反映が少ない賞与)では、人材の流出につながる可能性があるため、個人の貢献度を正しく評価し、企業目標達成に向けたインセンティブとなる賞与制度の導入が注目されています。一律的な賞与制度では以下のような問題が生じている可能性があります。

(1)公正性の欠如

一律的な賞与配分では、社員の業績や貢献度が反映されにくいため、不公平感が生まれます。高い成果を上げた社員は、努力や成果が報われないと感じてしまう可能性があります。また、社員自身の成果とは関係なく賞与が支給されるため、努力をしない社員が出てくることも考えられます。

(2)モチベーションの低下

賞与配分が一律となっていると、社員は「何を頑張れば賞与が上がるのか」が不明確になり、モチベーションを高めることができません。特に成果を重視する企業においては、社員の士気を大きく損なうことになります。

(3)社員の成長に悪影響

一律配分される賞与では、評価が賞与に反映されないため、個人の成長やスキルアップへのインセンティブが生まれにくくなり、新しい挑戦への意欲が下がります。特に管理職候補者にとって努力が評価されない環境では、リーダーシップを発揮したいという意欲を持てず、成長を阻害する賞与制度になっている可能性があります。

上記以外にも、公平感の欠如やモチベーションの低下による優秀社員の離職、組織目標達成に向けた協調性や貢献意欲の不足など、悪影響が生じる可能性があります。成果や貢献度に基づいた柔軟で納得性のある賞与配分を実現し、これらの問題を解決して組織全体のパフォーマンスを向上させることが重要です。

賞与の種類と特長

賞与制度は、業績や人件費予算などに応じた賞与原資の決定と、原資をどのように配分するかというその方法について検討する必要があります。

(1)賞与原資の決定

経営状況によらず賞与原資を決めている企業もありますが、毎年もしくは一定期間の業績に応じて賞与原資を決定することが一般的です。業績に基づいて計算する賞与原資には次のような方法があります。

①売上高指標方式

目標売上高を基準に賞与原資を決定する方式です。例えば最低保障額(業績が不調でも最低限支給する賞与原資)を設け、目標売上高の達成度に応じて賞与原資を増減させるという方法で、社員にとって分かりやすいのが特徴です。一方で、薄利多売を助長する可能性があるため、利益と賞与原資の関係を考慮する必要があります。

②利益高指標方式

営業利益、経常利益、売上高総利益などに基づいて賞与原資を決定する方式です。利益を社員に還元するという賞与の目的には合致していますが、利益を生み出すために投下した経費をどこまで社員に公開できるかという点に留意する必要があります。経営層で判断して支出した経費が増大すると賞与原資が減少するため、経費の使い方について社員から不満が出る可能性があります。

③労働分配率指標方式

労働分配率は人件費÷付加価値額で計算された%で表示されるため、社員活動の量と質の双方に関連する方式です。価値創造に対するインセンティブ要素としてのメッセージを強く持たせることができます。ただし、労働配分率を固定的に適用すると、業績が悪化した場合に賞与原資が大幅に減少するリスクがあることに留意する必要があります。

その他に、営業キャッシュフロー、ROA、ROE、EVAなどをもとに賞与原資を設定する方法もありますが、賞与を支給する自社の目的にあった方式や、社員に分かりやすく動機づけにつながるような方法で、賞与原資を定めることが大切です。賞与原資の決定方法については、具体的な計算式などの詳細については本コラムでは省いていますので、興味がありましたら、弊社までお問い合わせください。

(2)賞与原資の配分方法

社員が担う役割や人事評価の結果に応じて賞与原資を配分する方法には、次のような方式があります。

①月例給連動方式

基本給などに一律の月数と評価係数(個人別の人事評価結果係数)を乗じて算出する方法です。社員にとって分かりやすい仕組みですが、想定した賞与原資と乖離していた場合は支給月数や評価係数などを調整をしなければなりません。

■月例給連動方式イメージ

賞与額 = 賞与算定基礎額 × 基準月数 × 評価係数

賞与算定基礎額:基本給もしくは基本給に役職手当などを加算した額

基準月数:会社業績などをもとに決定した支給する月数

評価係数:人事評価結果に応じて定めた係数

②テーブル方式

等級(もしくは役職など)と人事評価結果をもとに賞与額を定めたテーブルに基づいて賞与を支給する方式です。給与(基本給)から賞与を分離できます。一方で支給額に細かいメリハリをつけられないことや、賞与原資を超過する可能性があるため、調整が必要になります。

■テーブル方式イメージ

賞与額 = 等級別基礎額 × 基準月数 × 評価係数

等級別基礎額:等級に求める役割や責任などの程度に応じて設定した額

基準月数:会社業績などをもとに決定した支給する月数

評価係数:人事評価結果に応じて定めた係数

③ポイント方式

等級・役職・評価等に応じて個人ポイントを付与し、ポイント単価(賞与原資を個人ポイント合計で除したもの)を乗じて賞与額を算出する方式です。

賞与原資をポイントで配分するため、月例給連動方式やテーブル方式のように原資に合わせた調整が不要で、社員が担う役割や人事評価結果に応じて賞与を支給することができます。ただし、ポイントの設定よっては、評価の高い社員が、評価の低い上位等級社員の賞与額を超えることがある点について留意する必要があります。また、ポイント単価の計算方法やポイント表の見方など、ポイント方式について社員にきちんと説明をしないと、動機付けにつながらない可能性があるので注意が必要です。

■ポイント方式イメージ

賞与額 = 個人ポイント × ポイント単価

個人ポイント:等級と評価係数の組み合わせで設定されたポイント数

ポイント単価:賞与原資÷全社員の合計ポイント

会社業績などをもとに算出された賞与原資を、社員の貢献度に応じて配分できるポイント方式を導入する企業が増えています。

次章ではポイント方式による賞与制度(ポイント制賞与制度)について解説します。

ポイント制賞与制度の導入方法

ポイント制賞与制度では、等級、役職、職種、人事評価結果などを組み合わせてポイントを設定します。企業ごとに重視する項目を選定してポイントを設定しますが、今回は等級と人事評価結果をもとにしたポイント制賞与制度の導入方法について記載します。

制度導入の手順は、(1)ポイント表作成、(2)賞与原資とポイント単価の決定、(3)社員別の賞与額算出、以上の3ステップで行います。

賞与原資5千万円、全社員の合計ポイントが6,459ポイントの場合を例に、3ステップについて記載します。

(1)ポイント表作成

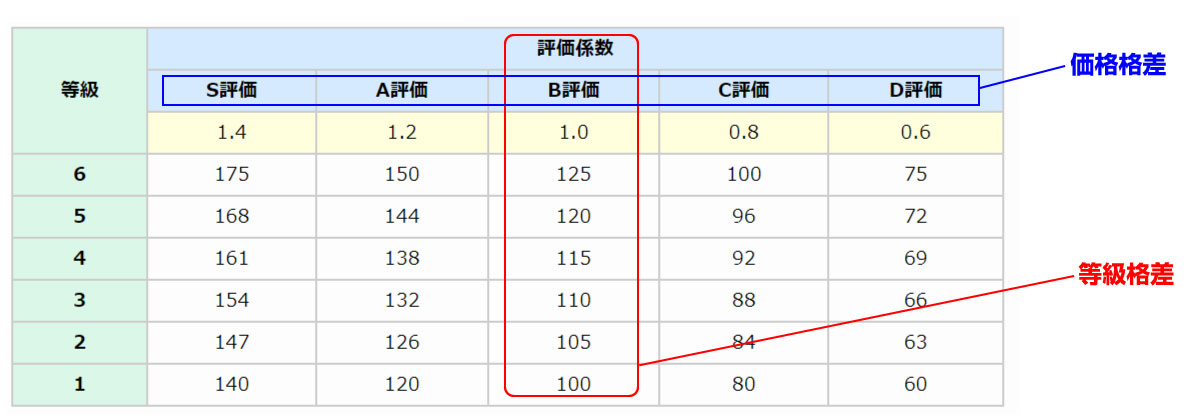

等級と評価のポイント格差を設定します。

■ポイント表(再掲)

①等級ポイントの格差設定

等級ごとに求める役割や責任の度合いに応じて格差を設定します。上記ポイント表の例では、1等級を100ポイントとして、等級が上がるごとに5ポイントを加算して各等級のポイントを設定しています。

5等級以上を管理職とする企業の場合、4等級の115ポイントに15ポイントを加算した130ポイントを5等級のポイントに設定し、管理職と非管理職の格差を設けることもあります。

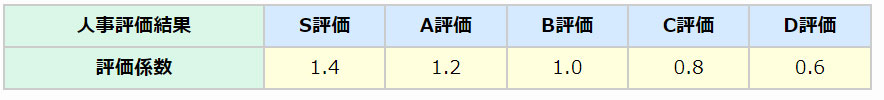

②評価ポイントの格差設定

上記ポイント表は5段階評価(S評価からD評価)の例として記載しています。賞与評価を7段階評価や9段階評価で設定している企業もありますが、いずれにしても評価ごとの格差を設定します。上記ポイント表の例では、評価ごとに20%の格差を設定しています。

(2)賞与原資とポイント単価の決定

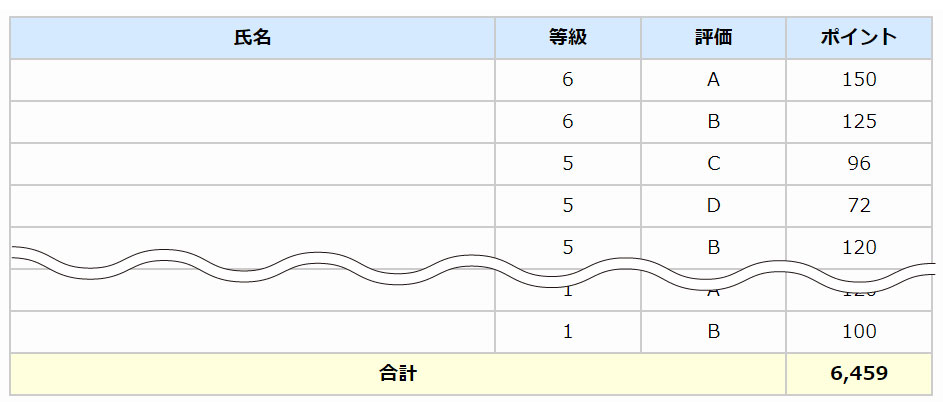

売上高指標方式、利益高指標方式、労働分配率指標方式など、自社が定めた方式に基づいて賞与原資を算出します。また、等級と人事評価の結果をもとに各社員のポイントを計算して、それらを合計した総ポイントを算出します。

下図の例では、総ポイントが6,459ポイントとなっています。

■ポイント集計

賞与原資を総ポイントで割るとポイント単価を求めることができます。賞与原資が5千万円の場合、6,459ポイントで割るとポイント単価は7,741円となります。

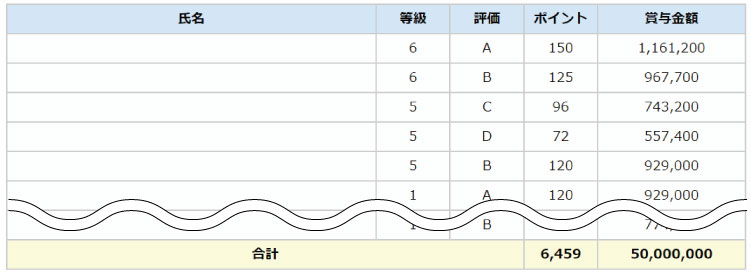

(3) 社員別の賞与額算出

ポイント表で定めたポイント数にポイント単価を掛けると、等級と評価結果に応じた賞与額を算出することができ(下記の賞与額表参照)、個人ごとの賞与額が確定します。

■賞与額表

上記の賞与額表に基づいて算出した社員別の賞与額を合計すると、賞与原資の金額と一致します。このように、賞与原資を社員の等級と評価結果に応じて配分することができます。

■賞与一覧表

一円単位の賞与を支給することに煩わしさを感じる場合は、100円単位や1,000単位に切り上げて支給しても構いません。切り上げ計算を行こなった場合は、多少の賞与原資超過額が発生します。

◆ポイント制賞与設計の留意点

ポイントの設定よっては、上位等級社員の賞与金額を下位等級社員が超えるという逆転現象が生じる可能性があるので、留意する必要があります。上記の賞与額表では、4等級B評価の場合の賞与額は890,231円ですが、3等級A評価は1,021,830円となり、3等級社員の方が131,599円高い賞与が支給されます。等級格差を小さく、評価格差を大きく設定した場合にこのような逆転現象が生じますので、格差の設定には注意が必要です。

まとめ

ポイント制賞与制度は、公平性や透明性を重視しつつ、社員のモチベーションを高める効果的な仕組みです。 導入には準備が必要ですが、正しく設計・運用すれば、企業全体のパフォーマンスを向上させることができます。 自社の課題解決の一助として、ぜひ導入を検討してみてください。