近年、多くの企業が「人材が定着しない」という課題に直面しています。社員の離職が続くと、新たな採用や育成に多くのコストがかかり、業務の遂行や企業の成長に悪影響を及ぼします。特に、経験を積んで会社の戦力として働いている社員が退職してしまうことは企業にとって大きな損失となります。本コラムでは、企業が理念や経営目標をもとに人事制度を構築もしくは改定することが、どのように離職防止につながるのかを解説していきます。

離職率の現状と離職の原因

日本の中小企業の離職率は大企業に比べて高く、特に新卒や若手社員の離職が多い傾向にあります。3年以内に30%〜50%の社員が退職するケースも珍しくありません。離職の主な原因としては、給与や労働時間といった労働条件への不満が挙げられます。また、キャリアパスの不透明さや職場人間関係の不和、仕事へのやりがい低下なども大きな要因となっています。

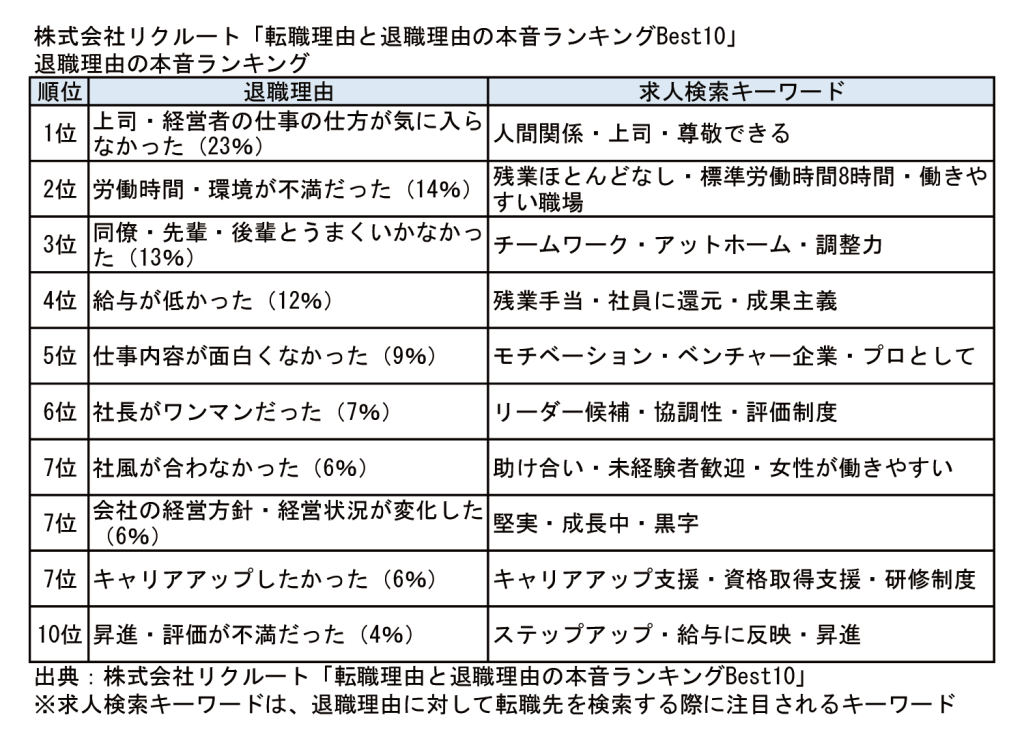

株式会社リクルートが公表している「転職理由と退職理由の本音ランキングBest10」は下記の内容となっています。

■退職理由と求人検索キーワード

社員が安心して長く働ける環境を整えるためには、人事制度の見直しが不可欠です。評価や賃金制度の公平性を高め、キャリアパスを明確にし、職場環境を整備することが求められます。また、経営層が社員の声に耳を傾け、働きやすい環境づくりに積極的に関与することも重要です。社員の満足度を高めることが企業の成長につながるという意識を持ち、継続的な改善を図る必要があります。人事制度の主要3制度である「等級制度」「賃金制度」「評価制度」の構築もしくは改定で期待される離職防止効果について記載します。

キャリアパスを明確化する等級制度

社員が自身の将来を見据えられる環境を整えることは、離職率改善に大きく貢献します。そのためにはキャリアパスを明確にすることが欠かせません。昇進や昇格の基準を明確にし、社員が将来のビジョンを描けるようにすることが重要です。

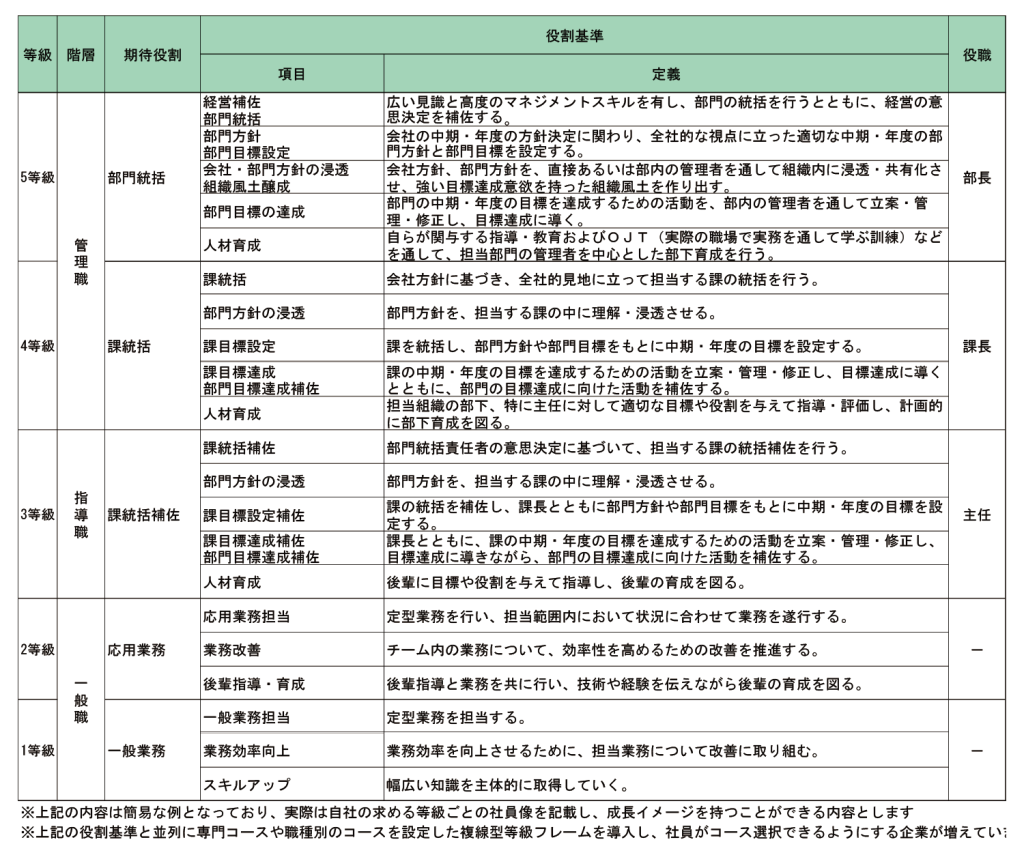

等級制度とは、社員の職務内容やスキルレベルなどに応じて等級を定め、社員が成長のイメージを持てるようにする仕組みです。等級ごとに求める内容をまとめた等級フレームの例は下記の通りです。

■等級フレーム例

等級フレームを作成することで、等級に求めるスキルを身に付けるためにどのような研修が必要なのか、成長に向けた支援をどのように行うのかが明確になり、社員のキャリアアップに対する不満を解消することができます。

等級フレームは、経営目標をもとに企業がどのような人材が欲しいのかをイメージして作成します。従って、自社の等級フレームは「求める社員像」が映し出された内容となり、これを社員や求職者に明示することができます。等級をきちんと整備することは採用時のミスマッチを抑制できることから、離職防止に一定の効果があると考えられます。

等級制度で定めたキャリアパスをもとに賃金制度や評価制度が設計されるため、評価結果に基づいた昇進や賃金の決定にもつながることから、チームワークやモチベーション、処遇などに対する不満を抑制でき、離職率の低下が期待できます。

公正かつ適正な給与を決定する賃金制度

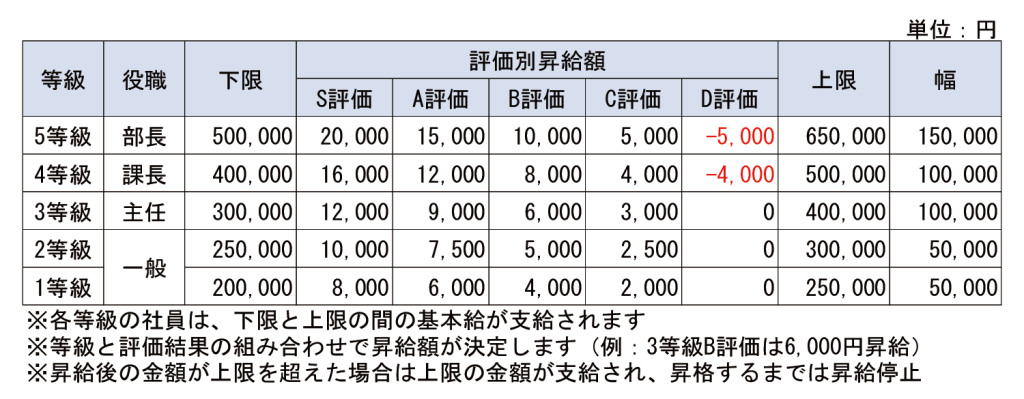

人材を確保する上で、競争力のある給与体系を構築することが重要となります。世間相場と比較しながら、成果に応じた賃金制度を導入することで社員の定着率を向上させることができます。賃金制度とは、社員の職務内容や成果、能力に応じた報酬体系を設定し、公正かつ適正な給与を決定する仕組みです。給与には基本給、諸手当、賞与などがあり、社員の等級や評価結果などに基づいた金額が支給されます。

基本給の例としては、等級と評価結果に応じて基本給が支給される範囲職務給の考えに基づいたゾーン型賃金表を導入する企業が増えています。賃金表は世間相場や賃上げなどの外部環境に配慮しながら、等級ごとに求める役割や定義をもとに賃金表を作成します。

■ゾーン型賃金表例

基本給以外の給与として、部長や課長などの役職に対する役職手当、資格保有者に対する資格手当、特定の職務に対する職務手当など、職務に関連して支給される手当があります。また、会社の利益や個人別の評価に応じて支給される賞与などがあります。

基本給を始めとするこれらの給与を、世間相場を意識しながら構築した賃金制度をもとに、社員の職務内容や成果などに対して給与を支給することで、「給与が低い」という不平や、「評価が不満(評価の結果が給与に反映されない)」といった不満を解消することができます。また、等級に応じた給与を支給することで、昇進やキャリアアップに対する社員の意欲向上が期待できます。会社の経営状況に応じて利益を賞与で配分し、評価結果を昇給金額に反映させ、労働環境や勤務時間に応じた給与を支給することで、離職率の改善が可能となります。

社員の成長を促す評価制度

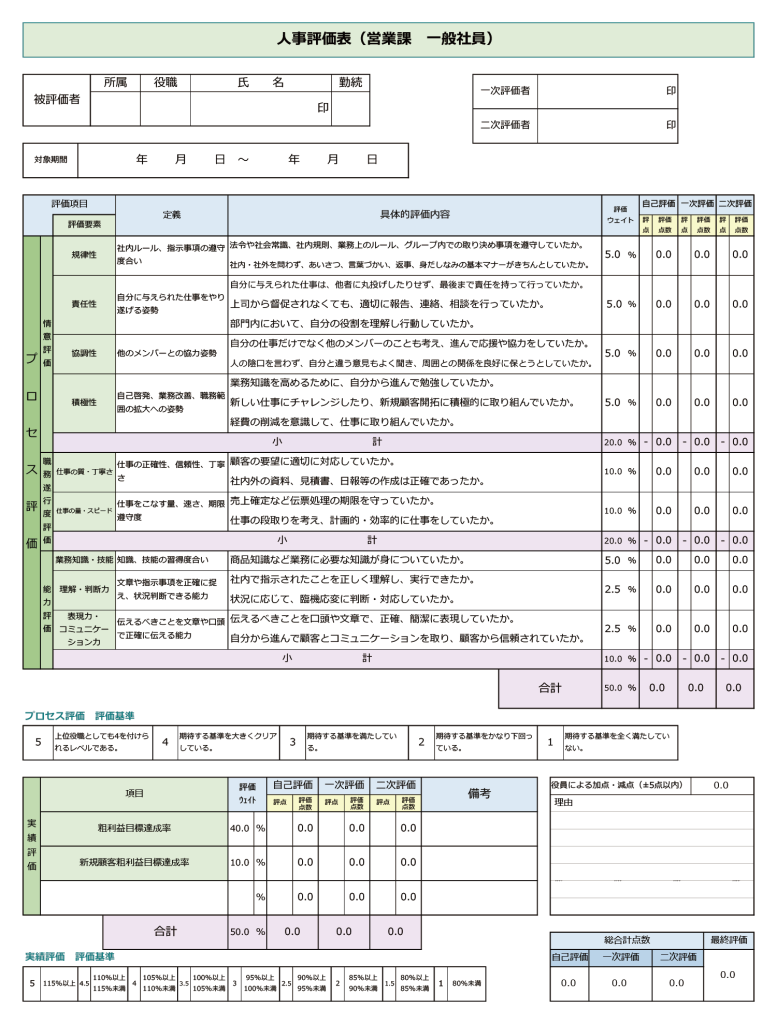

評価制度とは、社員の業務成果や行動を適正に評価し、昇進や報酬などに反映させる仕組みです。評価制度が適切に運用されると、公正な評価による適切な処遇を実現し、社員のモチベーションと生産性が向上し、社員の成長が促進されて自社の競争力を高めることができます。

評価制度を適切に運用するためには、等級別や階層別などに会社が求める職務内容やスキルレベルを盛り込んだ自社オリジナルの評価表を作成する必要があります。また、評価表に定めた評価項目に対する評価の基準も明確化することが重要です。以下に評価表の例を掲載します。

■評価表例

そして、評価表をもとに公平に評価し、その結果を適切にフィードバックをすることが社員のスキルアップにつながります。そのためには、評価者は被評価者(部下本人)と常日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことが大切です。評価結果は賞与や昇給、昇進などに適切に反映させることで、将来に対する社員の不安感を軽減することができます。

また、評価表に定めた目標に対して、達成した時の喜びや、未達成時の反省による成長を実感できれば、仕事の面白さを知ることができます。退職の理由は人によって異なりますが、等級制度や賃金制度と評価制度が有機的に連動した人事制度を運用することで、離職防止に大きな効果を期待することができます。

仮に、人事制度が無い、もしくは自社の理念や経営目標とは無関係の形だけの人事制度を運用している場合は、人材を確保し、社員を成長させることは難しいでしょう。

まとめ

離職率改善による人材の定着は、企業の持続的な成長に必須のテーマです。人事制度の構築や改定を実践することで、社員が長く働き続けたいと思える職場環境を整えることができるでしょう。本コラムが人材の定着・成長を通じた貴社発展の一助になれば幸いです。