近年の急速に変化する社会やビジネス環境は、テクノロジーの進化や働き方改革、多様な価値観を持つ人材の増加への対応といった、多大な影響を企業に与えています。そして、このような変化に対応するのは人材が中心であり、人材の活用の仕方を示したものが人事制度であるため、人事制度の在り方も時代に応じて変わってきています。

しかし、時代の変化に対応できない人事制度が組織全体の成長を妨げるケースも少なくありません。代表的なものとして「評価制度が不透明」「報酬体系が時代遅れ」「育成プログラムが形骸化している」などがあり、これらは多くの企業が直面する課題です。このような状況を打開するには、まず人事制度の現状分析から始める必要があります。

本コラムでは、現状分析の重要性と実践方法について解説します。企業の更なる成長を目指す第一歩として、是非ご一読ください。

人事制度の役割とは

人事制度の現状分析を行う上で、まずは人事制度そのものの役割を認識することが重要です。現状分析は自社のあるべき姿と現状のギャップを測るために行うものです。そのため、人事制度の持つ本質的な役割を押さえることで、何を分析で明らかにすべきかを把握することが可能となります。

■人事制度の本質的な役割

➀経営目標の達成

企業の経営目標を従業員一人ひとりの目標と結び付け、組織全体が同じ方向へ進むように促し、経営目標を達成させることが人事制度の持つ大きな役割です。そのため、会社の価値観や大事にしていること、求める成果などが含まれていないと、目標達成には寄与しない人事制度ということになります。

➁組織文化や価値観の浸透

組織全体で同じ目標を達成する上では、組織の文化を理解させ、価値観を浸透させることが重要なポイントです。例えば、人事評価制度の中で定められた評価項目やその評価基準を通じて、企業が大切にする価値観や文化を、従業員に伝えることが可能となります。

➂人事評価と報酬の関係性の明確化

人事評価と報酬がどのような関係性にあるのか社員伝わっていないと、頑張った先に何があるのかが分かりません。公平な人事評価と関係性の深い報酬体系が構築されることで、評価や報酬の納得感が高まり、結果としてモチベーション向上に期待が持てます。

➃キャリア形成と人材育成

人事評価結果に連動した昇進/降職の仕組みを整え、その仕組みに連動した教育体系の整備を行うことで、各社員が自身のキャリアを思い描いた上で、必要な教育を受けることができます。自社の求める役割の段階に応じた人材育成を果たす上で、人事制度は非常に重要な役割を持っています。

現状分析を行う意義

人事制度改定には一定のコストが伴います。そのため、『今はこのままで良い』『報酬に関する不満は鉛筆をなめて解消させる』といった、後ろ向きな姿勢を取ってしまうこともあるのではないでしょうか。しかし、それでは一時的な納得感は確保できても、根本的な解決には繋がりません。そのため、人事制度を改定する上では、まずは現状分析を通して現状を正しく捉えることが大切です。以下に現状分析を行うメリットを紹介します。

■現状分析を行うメリット

➀課題を明確化させることができる

現在の人事制度のどの部分が効果的で、どの部分に改善が必要かを具体的に把握できます。

➁データに基づく意思決定が可能となる

現状分析で得られるデータを活用すれば、感覚や経験に頼らない客観的な判断ができます。これにより、一定程度効果が期待され、納得感のある人事制度を作ることが可能となります。

➂従業員の不満を早期に発見できる

アンケートやヒアリングを通じて従業員の声を収集することで、不満や不安を早期に察知し、モチベーション低下や離職を未然に防ぐことができます。

➃制度運用のギャップを把握できる

自社のマニュアルなどに規定している人事制度が、ルールに従ってきちんと運用されているのかを確認することで、本来人事制度に求めていたことと実際の運用の間に存在するギャップを特定することができます。人事制度改定は一定程度リスクがあるため、規定側と運用側のどちらの問題なのかを明確にすることは非常に重要なこととなります。

現状分析の具体的なステップ

ここまでに紹介した通り、人事制度そのものが企業経営に与える影響は大きく、現状分析の結果をもとに時代に応じた変化をさせていくことが重要となります。しかし、実際に現状分析の方法やポイントが分からないまま進めてしまうと、人事制度の改悪に繋がってしまう可能性があります。そのため、ここからは現状分析の具体的なステップを紹介します。

(1)現在の人事制度の類型を見定める

まずは、現在の人事制度がどのような類型であるかを確認することから始めます。自社の人事制度がどの類型にあたるかを確認することにより、そのままの特徴を残すのか、大幅に変更すべきなのか、大枠としての方針を定めることが可能となります。

■人事制度の類型

| 類型 | 内容と特長 |

|---|---|

| 裁量型 | 経営者の裁量で、社員一人ひとりの属性、社内バランスなどを斟酌して総合的に賃金を決定する。 賃金決定のルールが存在しないため、社員の不満が大きい。 |

| 年功型 | 勤続年数、年齢によって賃金が決定される。 勤続や年齢が必ずしも会社に対する貢献に比例しないため、若年層、中間層を中心に不満を持たれる。 社員の構成によって、人件費負担が年々大きくなり、人件費コントロールが効かない。 |

| 年功+能力型 | 併存型職能給といわれる。年齢給や勤続給で生活に配慮し、能力評価によって賃金にメリハリをつけるという考え方。 年功に分配される原資が大きいため、実質的にはあまりメリハリがつかない。高い能力を持つ社員ほど不満を持つ。 |

| 職務型 | 職種別、職務別に職務グレードを細分化し、職務に見合った賃金とする考え方。日本においては、職種別、職務別の賃金相場が把握されておらず、体系化するのが難しい。人事異動が難しくなる。 |

| 役割型 | 社内における役割の段階によって賃金を決定する。 役職や責任の大きさに対して賃金を決定するので、納得性は高い。役割の定義を明確にしないと年功化する危険あり。 |

| 成果型 | 社員の成果に応じて賃金を決定する。スタッフ部門、製造部門などの成果を測定するのが難しく、全職種に対して導入するには無理がある。短期的に測定できる成果に焦点が当たるため、企業の中期的発展を阻害する危険性あり。 |

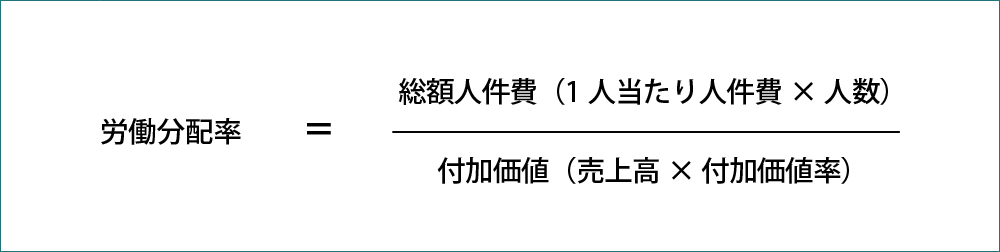

(2)総額人件費分析

人件費は、どの企業にとっても三大経費の一つになっています。総額人件費が経営に与えている影響を分析して、人件費がその企業にとって適正な水準であるかを確認した上で、今後の総額人件費の目標を設定します。特に重要な指標は「労働分配率」「1人当り売上高」「1人当たり付加価値(労働生産性)」「1人当り経常利益」「1人当り人件費」です。業界平均値や、ベンチマーク企業の水準と比較することにより、経営改善の切り口を発見することができます。

例えば、下記の会社(A社)では、付加価値率は業界平均より低いですが、社員一人当りの生産性(労働生産性)が高く、1人当りの売上高も高いため、社員は精鋭化されていることが分かります。

更に見ると、1人当たりの人件費が業界平均より高く、労働分配率も高くなっている上で、1人当たりの経常利益が業界平均より高い水準にあります。これは、人件費以外の固定費がきちんと管理されているためといえます。

整理すると、この企業は少数精鋭、高収益、高賃金が実現されている理想的な姿であると見ることができますが、労働分配率や1人当たりの人件費が世間相場を上回っているため、人件費の水準についは検討の余地があると考えられます。

■総額人件費分析(A社の例)

(単位:千円・%)

| A社 | 〇〇業(黒字企業 145件) | |

|---|---|---|

| 付加価値率 | 45.2% | 46.8% |

| 労働生産性 | 9,203 | 8,582 |

| 労働分配率 | 53.1% | 44.2% |

| 一人当たり売上高 | 20,342 | 18,328 |

| 一人当たり人件費 | 4,882 | 3,792 |

| 一人当たり経常利益 | 1,429 | 774 |

(3)個別賃金分析

総額人件費の分析を行った後に、次は個別の賃金分析を行います。個別賃金分析は以下のステップで進めます。

■個別賃金分析の項目

➀基本給分析

規程上や実支給額のバランスの確認

➁所定内賃金分析

諸手当を加算したことで賃金がどのように変化したかを確認

➂月例賃金分析

時間外手当の影響で逆転現象が生じているか否かの確認

➃賞与分析

賞与支給額の格差やばらつきの確認

➄年収分析

年収で見た時の全体のバランスの確認

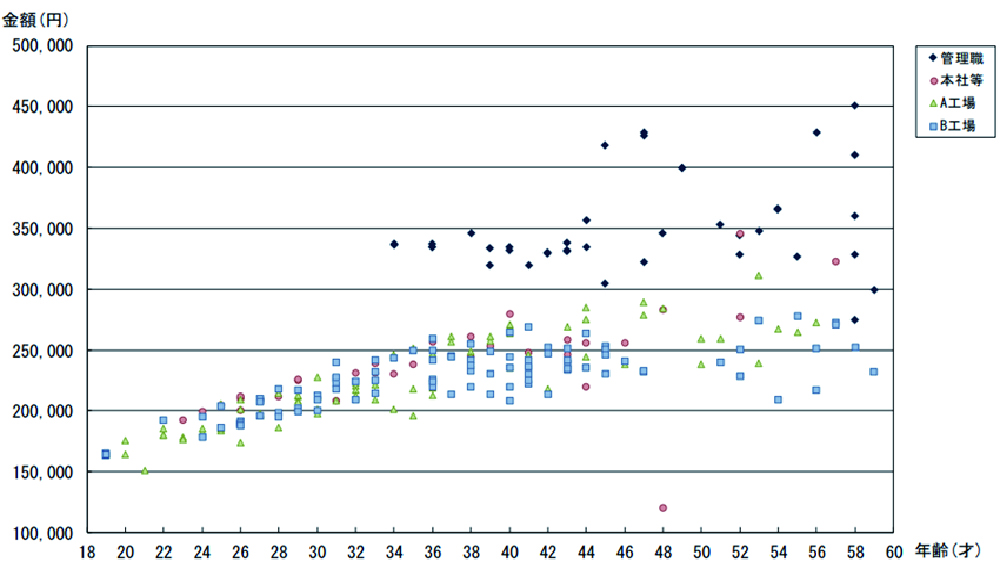

個別賃金を分析することで、制度上の歪な部分を明らかにすることや、不明確な賃金項目、本来処遇対象とすべきだった項目の洗い出しが可能となります。また、賃金分析時には以下のようなプロット図を用いることを推奨します。これは、数字の羅列だけでは認識しづらいエラーを視認することが出来るためです。

■プロット分析の例(基本給分析)

(4)社員アンケート

現在の人事制度が抱えている問題点や、改善の方向性を検討するにあたり、企業規模が大きい場合、複数の業種を行っている場合、拠点が多い場合などは、アンケート形式で社員の意識調査を行うことが有効です。

どのような質問をするかは、企業側が知りたいこと、確認したいことを中心に組み立てます。以下に一般的に用いられやすい項目を紹介します。

■一般的に社員アンケートに用いられやすい項目

| 組織力・組織管理機能面 |

|---|

| ➀経営環境の認識について |

| ➁自社の競争力の認識について |

| ➂経営に対する意識度合について |

| ➃自社の経営状態に関する関心度について |

| 労務管理面 |

|---|

| ➀職場の雰囲気について |

| ➁給与について |

| ➂労働条件について |

アンケートを実施する場合は、社員に不安感を抱かせないように、きちんと趣旨を説明した上で行うことが重要です。特に、業績が厳しい時や、労使関係があまり思わしくない企業などでは、社員に不信感を持たせてしまう場合もありますので、自社の状況をよく見極めて、実施するか否かを判断しましょう。

(5)人事評価制度分析

人事評価制度は分析が最も難しい部分です。しかし、人事制度改定を検討している企業が最も課題と捉えているのもこの人事評価制度です。

ここでは、『自社が抱える問題意識の検証を行うために必要な分析』を行うことがポイントになります。

■問題意識のパターンと検証方法の関係性

| 問題意識のパターン | 検証委 |

|---|---|

| 社員のモチベーションが低い | 昇給や給与の金額に評価差のメリハリが反映されているか |

| 評価に差がつかない | 人事評価の要素に問題はないか 評価の配点に問題はないか 人事評価者の教育を行っているか |

| 人件費が上昇の一途である | 絶対評価を採用していて、分布が高止まりしていないか |

| 業績はよくないのに社員の評価は高い | 社員の業績評価が行われているか 業績評価の要素は適切か |

まとめ

ここまでに紹介した内容は、人事制度の現状分析における基本的な内容が中心で、実際には各企業の目指す姿に応じて分析項目は広がっていくことになります。重要なのは人事制度の持つ本質的な役割を捉え、自社の目指す姿に対する現状とのギャップを測り、その解決策を考えることが、時代の変化に対応した自社組織の成長を促進させる人事制度への改定に繋がるということです。

本コラムで紹介した現状分析が人事制度の見直しのきっかけになりますと幸いです。